Indice dei contenuti

- Introduzione

- Le premesse del Life Design: diagnosi corretta o rappresentazione distorta della realtà?

- Le critiche al modello tratti-fattori: fondate o premature?

- I contributi reali del Life Design: cosa vale la pena salvare

- I problemi operativi del Life Design: quando la teoria si scontra con la pratica

- Come integrare intelligentemente il Life Design: una proposta pragmatica

- Conclusione

Introduzione

Nel 2009, un gruppo di studiosi guidati da Mark Savickas, Laura Nota, Jean Guichard e Jerome Rossier ha dichiarato l’obsolescenza dell’orientamento tradizionale. Con un documento destinato a diventare influente, hanno proclamato che la globalizzazione aveva reso inadeguati i metodi consolidati da decenni: test psicometrici, teoria tratti-fattori, modelli di sviluppo di carriera. La soluzione? Un nuovo paradigma chiamato Life Design, fondato sul costruzionismo sociale e sull’approccio narrativo.

Quindici anni dopo quella dichiarazione, qual è il bilancio reale? Il Life Design ha mantenuto le sue promesse rivoluzionarie o ha creato nuovi problemi mentre tentava di risolverne altri? E soprattutto: come può un orientatore professionista navigare criticamente questo paradigma, distinguendo contributi autentici da affermazioni discutibili?

Questo articolo offre un’analisi approfondita e critica del Life Design, esaminando sia i suoi meriti innegabili sia i suoi limiti problematici e ponendosi come uno strumento per orientatori che vogliono fare scelte informate sulla propria pratica professionale.

Le premesse del Life Design: diagnosi corretta o rappresentazione distorta della realtà?

Il documento fondativo del Life Design si apre con una diagnosi allarmante: la globalizzazione ha trasformato radicalmente il mercato del lavoro, rendendo il “posto fisso” un mito del passato e i percorsi professionali imprevedibilmente frammentati. In questo nuovo scenario, sostengono gli autori, gli approcci tradizionali dell’orientamento – basati su caratteristiche personali stabili e professioni definite – sarebbero diventati obsoleti.

Ma quanto è accurata questa rappresentazione? I dati europei raccontano una storia diversa. Nei paesi dell’Unione Europea, i contratti a tempo indeterminato rappresentano ancora circa l’87% dell’occupazione dipendente. In Italia, su 23 milioni di occupati, oltre 15 milioni hanno contratti a tempo indeterminato. La percentuale di lavoratori con contratti temporanei si è mantenuta sostanzialmente stabile negli ultimi due decenni, oscillando intorno al 13%.

Questo non significa negare l’esistenza della precarietà lavorativa o minimizzare le sofferenze di chi la vive. Ma trasformare una sfida che riguarda una minoranza significativa in una rappresentazione totalizzante del mercato del lavoro è metodologicamente discutibile.

Perché questa distorsione è importante? Perché diventa la giustificazione per rigettare in blocco decenni di ricerca e pratica consolidata. Se il mercato del lavoro fosse realmente così frammentato e imprevedibile come descritto dagli autori del Life Design, allora sì, avrebbe senso abbandonare test psicometrici, mappatura di competenze e pianificazione di carriera tradizionale. Ma se la diagnosi è esagerata, allora le cure proposte potrebbero essere inappropriate.

La verità è più sfumata: il mercato del lavoro contemporaneo presenta simultaneamente elementi di stabilità (per la maggioranza dei lavoratori) ed elementi di instabilità crescente (per minoranze significative, soprattutto giovani e lavoratori poco qualificati). Un orientamento efficace deve saper lavorare con entrambe queste realtà, non ignorare una per enfatizzare l’altra.

Le critiche al modello tratti-fattori: fondate o premature?

Il secondo pilastro argomentativo del Life Design è l’asserita inadeguatezza della teoria tratti-fattori e degli strumenti psicometrici. Gli autori sostengono che in contesti reali (non di laboratorio) l’esame dei tratti di personalità per individuare professioni adatte non darebbe risultati affidabili. Inoltre, sostengono che interessi e attitudini non sarebbero caratteristiche stabili ma in continua evoluzione.

Queste affermazioni meritano un esame approfondito. È vero che nessun test psicometrico ha potere predittivo perfetto. È vero che la corrispondenza meccanica tra profilo personale e professione (“hai punteggio alto in R del RIASEC, quindi devi fare l’ingegnere”) è semplicistica. Ma da queste osservazioni corrette non segue logicamente che l’intera tradizione psicometrica vada abbandonata.

La ricerca empirica racconta una storia diversa. Studi longitudinali mostrano che gli interessi professionali hanno una stabilità moderata-alta nell’età adulta, con correlazioni test-retest che variano tra 0.60 e 0.80 su periodi di 10-20 anni. Le capacità cognitive mostrano stabilità ancora maggiore. Questo non significa che niente cambia, ma che esistono pattern riconoscibili e relativamente stabili che informano scelte professionali sensate.

Migliaia di orientatori in tutto il mondo continuano a utilizzare con successo strumenti come il RIASEC di Holland, il Strong Interest Inventory, o assessment di competenze. Funzionano perfettamente? No. Sono l’unico strumento necessario? Ovviamente no. Ma dichiararne l’obsolescenza totale ignora decenni di ricerca e migliaia di feedback positivi da utenti che hanno trovato questi strumenti utili per strutturare la propria esplorazione professionale.

Il problema non è il modello tratti-fattori in sé: è il suo uso meccanico e riduttivo. Come approfondito nell’articolo su cosa fa l’orientatore, l’orientatore esperto sa che i test sono strumenti di dialogo, non oracoli definitivi. Offrono un linguaggio strutturato per esplorare caratteristiche personali, non sentenze inappellabili.

La contraddizione nascosta nel Life Design: mentre gli autori rigettano l’idea di caratteristiche personali stabili, poi costruiscono l’intero loro approccio sull’identificazione di “pattern personali” attraverso le narrazioni. Ma un pattern che si ripete nelle storie di vita non è forse, essenzialmente, una caratteristica stabile espressa in forma narrativa? La differenza diventa più retorica che sostanziale.

I contributi reali del Life Design: cosa vale la pena salvare

Dopo aver esaminato criticamente le premesse e le critiche del Life Design, è importante riconoscere i suoi contributi autentici all’evoluzione dell’orientamento professionale. Perché nonostante le esagerazioni teoriche, questo paradigma ha portato innovazioni significative.

1) L’attenzione al contesto e alla soggettività

Il Life Design ha costretto l’orientamento a guardare oltre i tratti individuali isolati, riconoscendo che le persone costruiscono la propria identità professionale in contesti sociali, culturali ed economici specifici. Una persona non è solo un insieme di competenze e interessi: è anche un padre, una migrante, un caregiver, qualcuno con vincoli geografici o familiari.

2) La legittimazione dell’approccio narrativo

Chiedere alle persone di raccontare la propria storia professionale, di identificare temi ricorrenti, di riconoscere come hanno dato senso a transizioni e difficoltà: questi sono strumenti potenti che il Life Design ha sdoganato e sistematizzato. Non perché le narrazioni “rivelino verità nascoste”, ma perché il processo stesso di narrazione aiuta le persone a costruire coerenza e agency.

3) Il focus su adattabilità e resilienza

In un mercato del lavoro che presenta effettivamente elementi di maggiore instabilità rispetto al passato, sviluppare capacità di adattamento, flessibilità cognitiva e resilienza è cruciale. Il Life Design ha spostato l’enfasi da “trovare la professione giusta una volta per tutte” a “sviluppare capacità di navigare multiple transizioni professionali”. Questo è un progresso concettuale importante.

4) L’intervento preventivo e lungo tutto l’arco di vita

L’idea che l’orientamento non debba limitarsi a momenti di crisi (“sono disoccupato, aiutami”) ma debba essere un processo continuo di costruzione identitaria è preziosa. Lavorare sulle transizioni prima che diventino emergenze è una prospettiva di orientamento più sofisticata.

Tecniche concrete da integrare nella pratica:

- Esercizi di esplorazione dei ruoli di vita: chiedere al cliente di mappare tutti i ruoli significativi (non solo professionali) e come si influenzano reciprocamente

- Timeline narrativa: far costruire una rappresentazione visuale del percorso professionale identificando momenti di svolta, temi ricorrenti, pattern decisionali

- Scenario building: invece di identificare “la professione giusta”, esplorare molteplici scenari professionali possibili e i percorsi per raggiungerli

- Assessment dell’adattabilità: valutare non solo cosa sa fare la persona, ma come reagisce al cambiamento, quanto è curiosa, quanto è disposta a imparare continuamente

Questi strumenti arricchiscono la pratica dell’orientamento senza richiedere l’abbandono di metodologie consolidate. Come discusso nell’articolo su che cos’è l’orientamento, la disciplina evolve integrando prospettive diverse, non sostituendo in blocco paradigmi precedenti.

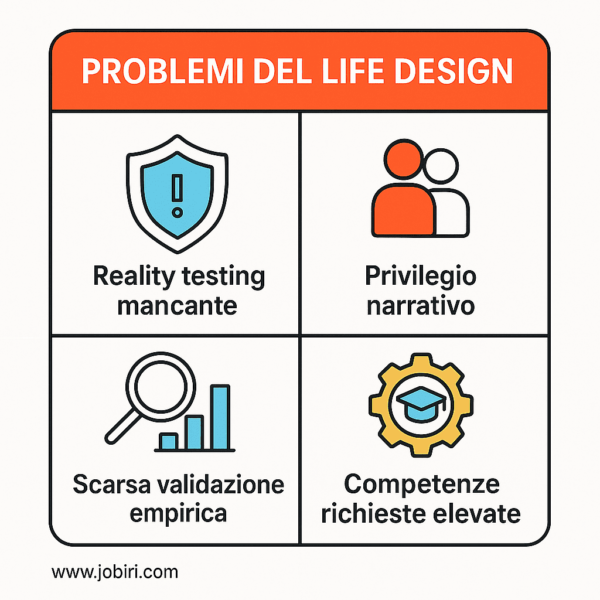

I problemi operativi del Life Design: quando la teoria si scontra con la pratica

Nonostante i contributi teorici interessanti, il Life Design presenta problemi significativi quando si passa dall’elaborazione concettuale alla pratica concreta dell’orientamento. Problemi che molti orientatori hanno sperimentato direttamente e che meritano discussione franca.

1) L’abdicazione alla funzione di reality testing

Se, come sostengono gli autori del Life Design nella loro formulazione più radicale, non esistono strumenti affidabili per valutare caratteristiche personali e le professioni sono comunque imprevedibili, allora qualsiasi narrazione che il cliente costruisce diventa legittima. Una persona con scarse competenze matematiche che narra sé stessa come futura analista finanziaria? Va bene, è la sua costruzione identitaria. Qualcuno senza esperienza gestionale che si immagina CEO? Perché no, se riesce a raccontare una storia convincente.

Ma questa è abdicazione professionale. Una delle funzioni cruciali dell’orientatore è aiutare il cliente a confrontare aspirazioni con capacità attuali, desideri con opportunità reali di mercato, obiettivi con risorse disponibili. Non per “smontare i sogni”, ma per costruire percorsi realisticamente percorribili. Il Life Design, nella sua enfasi estrema sulla costruzione narrativa, rischia di trasformare l’orientamento in storytelling motivazionale senza ancoraggio alla realtà.

2) Il privilegio nascosto nell’approccio narrativo

Costruire narrazioni elaborate, esplorare molteplici identità possibili, dedicare tempo all’autoriflessione profonda: queste sono attività che richiedono risorse cognitive, culturali, temporali ed economiche. Un lavoratore precario che ha bisogno di trovare occupazione entro un mese per pagare l’affitto non ha il lusso di esplorare pattern narrativi nell’infanzia. Una persona con bassa scolarizzazione potrebbe non avere gli strumenti linguistici per articolare narrazioni complesse su di sé.

Il Life Design funziona meglio per persone già relativamente privilegiate: classe media educata, con margini economici per transizioni esplorative, con capitale culturale per apprezzare l’approccio riflessivo. Per altre popolazioni – disoccupati di lungo termine, migranti con barriere linguistiche, giovani con basse qualifiche – l’approccio potrebbe risultare inadeguato o addirittura frustrante.

3) La mancanza di validazione empirica sistematica

Nonostante siano passati oltre quindici anni dalla pubblicazione del manifesto del Life Design, la ricerca empirica sulla sua efficacia comparata rimane limitata. Gli autori stessi propongono metodi di valutazione alternativi (analisi di “fractal patterns” invece di outcome misurabili), ma questo rischia di rendere l’approccio non falsificabile: se non si può misurare l’efficacia in modo standard, come si può sapere se funziona?

4) La competenza richiesta agli orientatori

Applicare efficacemente il Life Design richiede competenze sofisticate in counseling narrativo, comprensione del costruzionismo sociale, capacità di analisi tematica delle storie, sensibilità alle dinamiche relazionali profonde. Molti orientatori non hanno questa formazione. Il rischio? Applicazione meccanica di tecniche narrative senza comprensione dei meccanismi sottostanti, producendo interventi superficiali.

5) L’originalità sovrastimata

Gli autori presentano il Life Design come paradigma radicalmente nuovo per il XXI secolo. Ma l’approccio narrativo in orientamento esisteva già da decenni prima del 2009. Il costruttivismo in career counseling era stato teorizzato e praticato già dagli anni ’90. Savickas stesso aveva sviluppato approcci simili in precedenti lavori. Presentare come rivoluzione ciò che è evoluzione incrementale crea aspettative irrealistiche.

Segnali di allarme che il Life Design non sta funzionando:

- Il cliente produce narrazioni elaborate ma non intraprende nessuna azione concreta

- Emergono obiettivi professionali chiaramente irrealistici che non vengono problematizzati

- L’orientatore si sente più terapeuta narrativo che consulente di carriera

- Passano molte sessioni senza che si parli mai concretamente di mercato del lavoro, competenze richieste, gap da colmare

Come integrare intelligentemente il Life Design: una proposta pragmatica

La vera competenza professionale non consiste nell’abbracciare o rigettare in blocco un paradigma, ma nel distinguere contributi validi da affermazioni problematiche, integrando selettivamente ciò che funziona. Come può l’orientatore contemporaneo posizionarsi rispetto al Life Design?

Strategia 1: approccio integrativo stratificato

Utilizzare strumenti diversi per fasi diverse del percorso di orientamento. Iniziare con assessment psicometrici per fornire un linguaggio strutturato e dati oggettivi. Poi integrare esplorazione narrativa per contestualizzare quei dati nella storia di vita specifica del cliente. Infine, combinare insight narrativi con pianificazione concreta e reality testing sul mercato del lavoro. Non “o/o” ma “e/e”.

Strategia 2: personalizzazione in base al profilo del cliente

Il Life Design funziona meglio per alcune tipologie di clienti piuttosto che per altre. Clienti con elevata scolarizzazione, in transizione volontaria, con risorse economiche sufficienti per esplorazioni? Il Life Design può essere eccellente. Clienti in emergenza occupazionale, con basse qualifiche, con urgenze economiche immediate? Approcci più strutturati e pragmatici sono più appropriati. L’orientatore esperto fa matching tra metodologia e bisogni specifici.

Strategia 3: mantenere sempre il reality testing

Qualsiasi narrazione il cliente costruisca, l’orientatore ha la responsabilità professionale di aiutarlo a confrontarla con realtà verificabili: quali competenze sono effettivamente richieste per quella professione? Quali percorsi formativi esistono? Quali sono le prospettive occupazionali realistiche? Quanto tempo e denaro richiede quel percorso? Il Life Design può guidare l’esplorazione identitaria, ma poi serve un ancoraggio concreto.

Strategia 4: formarsi adeguatamente

Se l’orientatore decide di integrare tecniche narrative del Life Design, deve investire in formazione seria: non solo leggere il manifesto, ma studiare counseling narrativo, praticare sotto supervisione, ricevere feedback. L’applicazione superficiale di tecniche sofisticate produce più danni che benefici.

Strategia 5: documentare e riflettere sull’efficacia

Tenere traccia sistematica di quali interventi funzionano con quali clienti. Dopo sei mesi, un anno: il cliente ha raggiunto obiettivi concreti? Ha trovato maggiore chiarezza? Ha intrapreso azioni? Ha migliorato la propria situazione professionale? Questa valutazione pragmatica aiuta a calibrare progressivamente l’uso del Life Design.

Framework pratico per decidere quando usare Life Design:

USARE quando:

- Cliente in transizione volontaria (non forzata da emergenza)

- Buone risorse cognitive e linguistiche

- Tempo sufficiente per percorso esplorativo

- Necessità di ricostruire senso e direzione dopo eventi di vita significativi

- Percorsi professionali atipici che richiedono integrazione narrativa

NON USARE (o usare minimamente) quando:

- Emergenza occupazionale immediata

- Basse competenze linguistiche o cognitive

- Richiesta specifica di supporto tecnico (CV, preparazione colloqui, job search)

- Cliente cerca solo strategia di implementazione per raggiungere l’obiettivo

- Contesto che richiede valutazione oggettiva (selezione, orientamento scolastico obbligatorio)

Conclusione

Il Life Design ha contribuito alla evoluzione dell’orientamento professionale, portando attenzione alla dimensione narrativa, all’importanza del contesto e allo sviluppo di adattabilità. Ma le sue premesse estreme – il mercato del lavoro totalmente frammentato, l’obsolescenza della psicometria, l’imprevedibilità radicale dei percorsi professionali – risultano empiricamente discutibili e piuttosto problematiche.

L’orientatore contemporaneo non deve scegliere tra tradizione e innovazione, tra oggettività e narrazione, tra test e storie. Deve sviluppare saggezza professionale per integrare approcci diversi, selezionando strumenti appropriati per ogni specifica situazione. Deve mantenere umiltà epistemologica: né la psicometria né la narrativa possiedono verità assolute, entrambe offrono lenti parziali ma utili sulla complessità umana.

Il futuro dell’orientamento è guidato da ricerca empirica, ma flessibile nell’applicazione. È contestualmente sensibile: riconosce che mercati del lavoro, culture e popolazioni diverse richiedono approcci differenziati. È pragmaticamente orientato ai risultati: il valore di un intervento si misura non dalla sua eleganza teorica ma dal miglioramento concreto nella vita professionale del cliente.

Se sei un orientatore e vuoi scoprire come Jobiri può supportarti nel rendere la tua pratica di orientamento più innovativa, contattaci qui.

CEO e co-fondatore di Jobiri, impresa innovativa che utilizza l’AI per facilitare l’inserimento lavorativo. Con oltre 15 anni di esperienza in management e leadership, Claudio è un esperto nella gestione aziendale e nelle tematiche di sviluppo organizzativo. La sua visione strategica e il suo impegno sociale fanno di lui un punto di riferimento nel settore.