Indice dei contenuti

- Introduzione

- L’errore diagnostico che blocca il cambiamento

- Il paradosso della motivazione prescrittiva

- Costruire alleanze invece che imporre percorsi

- Gli strumenti che fanno la differenza: dalle domande aperte alla ristrutturazione cognitiva

- La motivazione come processo, non come precondizione: ripensare il percorso

- Conclusione

Introduzione

Quante volte un orientatore si è trovato di fronte a un utente che appare disinteressato, sfuggente, passivo? La risposta istintiva è quasi sempre la stessa: “Questo candidato non è motivato”. Eppure, questa diagnosi superficiale nasconde un errore di prospettiva che può compromettere l’intera relazione professionale. E se la vera questione non fosse la mancanza di motivazione dell’utente, ma l’approccio stesso adottato dall’orientatore?

Questo articolo esplora come trasformare situazioni apparentemente senza via d’uscita in percorsi di cambiamento concreto, rivelando che la motivazione non è mai un punto di partenza, ma sempre un risultato da costruire.

L’errore diagnostico che blocca il cambiamento

La maggior parte degli orientatori interpreta la scarsa collaborazione come un deficit personale dell’utente. Questa lettura, apparentemente logica, genera un cortocircuito relazionale che impedisce qualsiasi progresso. L’utente che non risponde alle sollecitazioni, che arriva impreparato agli incontri o che fornisce risposte monosillabiche viene rapidamente etichettato come “difficile” o “non pronto”. Ma cosa accade quando l’orientatore inverte la prospettiva?

La ricerca sulla psicologia motivazionale degli ultimi vent’anni ha dimostrato che la motivazione non è una caratteristica stabile della personalità, ma uno stato dinamico fortemente influenzato dal contesto relazionale. L’utente che appare demotivato sta, in realtà, comunicando qualcosa di preciso: una mancanza di fiducia nel processo, un’esperienza negativa precedente, una percezione di inadeguatezza rispetto alle richieste, o semplicemente una difesa rispetto a un sistema che ha già deluso le sue aspettative.

Quando l’orientatore comprende questo meccanismo, il suo ruolo si trasforma radicalmente. Non deve più “convincere” l’utente a impegnarsi, ma creare le condizioni perché l’impegno emerga naturalmente. Questa distinzione non è semantica: cambia completamente l’architettura dell’intervento.

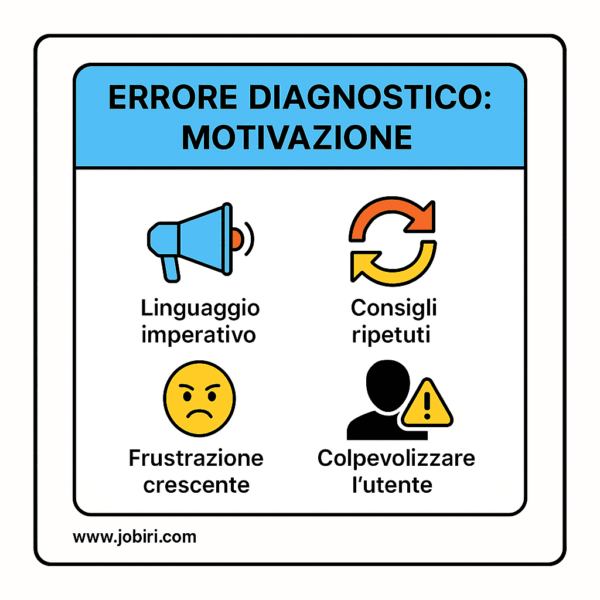

Ecco alcuni segnali che indicano quando l’orientatore sta commettendo l’errore diagnostico:

- Utilizza espressioni come “devi”, “dovresti”, “è necessario che tu” con frequenza elevata

- Si trova a ripetere gli stessi consigli in ogni incontro senza che vengano applicati

- Percepisce frustrazione crescente durante i colloqui

- Attribuisce la responsabilità del mancato progresso esclusivamente all’utente

- Si concentra più sulle azioni da compiere che sulla comprensione della situazione

Il paradosso della motivazione prescrittiva

Esiste un fenomeno controintuitivo nell’orientamento professionale che vale la pena esplorare: più l’orientatore cerca di motivare direttamente l’utente, meno questi si attiva. Questo paradosso ha radici profonde nella psicologia della reattanza, meccanismo attraverso cui le persone resistono a ciò che percepiscono come imposizione esterna, anche quando potrebbe giovare loro.

Molti professionisti cadono nella trappola della “motivazione prescrittiva”: forniscono liste di azioni, strategie preconfezionate, piani dettagliati che l’utente dovrebbe seguire. L’orientatore lavora intensamente per preparare soluzioni, l’utente annuisce durante l’incontro e poi… non accade nulla. La settimana successiva, il piano è rimasto nel cassetto o nella cartella dei download.

La motivazione autentica non può essere prescritta, può solo essere facilitata. Questo significa che l’orientatore deve abbandonare il ruolo di “esperto che sa cosa è meglio” per assumere quello di “facilitatore di consapevolezza”. La differenza è sostanziale: nel primo caso, l’orientatore trasferisce conoscenze e indica direzioni; nel secondo, crea spazi di riflessione dove l’utente può riconnettersi con i propri bisogni, valori e risorse.

Un esempio concreto: di fronte a un candidato disoccupato che non invia CV, l’approccio prescrittivo consiste nel fornire template, correggere il curriculum, indicare portali di lavoro. L’approccio facilitativo invece inizia con domande: “Cosa ti impedisce di candidarti? Quando pensi di inviare il tuo CV, cosa provi? Quali esperienze precedenti hai avuto con le candidature?” Queste domande non cercano di motivare, cercano di comprendere. E nella comprensione emerge lo spazio per il cambiamento.

Come approfondito in questo articolo sulla comprensione strategica dell’orientamento, l’evoluzione della disciplina richiede agli orientatori di ripensare radicalmente il proprio ruolo passando da dispensatori di consigli a catalizzatori di processi decisionali autonomi.

Costruire alleanze invece che imporre percorsi

La vera sfida dell’orientamento contemporaneo non è convincere l’utente a seguire un percorso predefinito, ma co-costruire insieme a lui una direzione che abbia senso nel suo contesto di vita. Questo richiede un cambio di paradigma: dall’orientamento come servizio di consulenza all’orientamento come processo di alleanza.

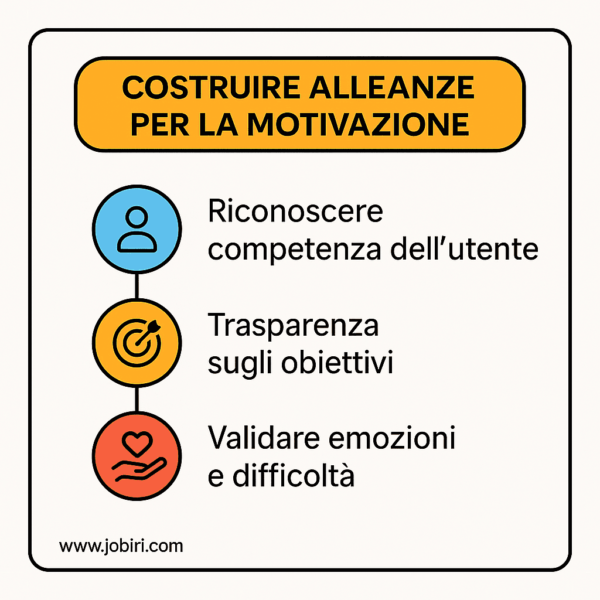

Un’alleanza professionale efficace si costruisce attraverso quattro dimensioni fondamentali:

- Riconoscimento della competenza dell’utente sulla propria vita: l’orientatore deve partire dal presupposto che l’utente possiede una conoscenza insostituibile della propria situazione, anche quando questa conoscenza non è ancora articolata o consapevole

- Trasparenza sugli obiettivi del percorso: troppo spesso gli orientatori danno per scontato che gli utenti comprendano il senso degli incontri, mentre molti arrivano con aspettative completamente diverse (un lavoro immediato, una soluzione magica, un sostegno economico)

- Negoziazione degli spazi di responsabilità: chiarire cosa l’orientatore può fare, cosa l’utente deve fare, e cosa dipende da fattori esterni crea realismo e riduce le aspettative irrealistiche

- Validazione delle emozioni e delle difficoltà: riconoscere apertamente che cercare lavoro è faticoso, frustrante e spesso umiliante crea uno spazio di autenticità che favorisce l’apertura

Quando queste dimensioni sono presenti, l’utente smette di percepire l’orientatore come un burocrate che deve “smaltire una pratica” e inizia a viverlo come un alleato nel processo di ricerca. Questa percezione cambia radicalmente il livello di ingaggio.

Un orientatore che lavora in un centro per l’impiego ha condiviso questo caso: un utente che per mesi aveva evitato gli incontri o si presentava solo formalmente ha improvvisamente iniziato a collaborare attivamente dopo che l’orientatore ha esplicitato: “So che questi incontri possono sembrare una perdita di tempo. So che hai già sentito mille volte le stesse cose. Se decidiamo di proseguire, vorrei che fossero davvero utili per te, non solo una formalità. Cosa dovrebbe succedere qui perché tu senta che vale la pena investire questo tempo?” Questa domanda ha aperto uno spazio di negoziazione che ha trasformato la relazione.

Gli strumenti che fanno la differenza: dalle domande aperte alla ristrutturazione cognitiva

La teoria è importante, ma gli orientatori hanno bisogno di strumenti concreti da utilizzare durante i colloqui. Esistono tecniche specifiche, derivate dalla psicologia del counseling e del coaching, che hanno dimostrato efficacia nel facilitare la motivazione. Tuttavia, l’utilizzo meccanico di queste tecniche senza una comprensione profonda del loro scopo rischia di trasformarle in formule vuote.

Le domande aperte costituiscono il primo livello di intervento. Ma attenzione: non tutte le domande aperte sono ugualmente efficaci. “Cosa hai fatto questa settimana?” è una domanda aperta che rischia di mettere l’utente sulla difensiva se non ha fatto nulla. “Quando pensi alla ricerca di lavoro, quale aspetto ti sembra più gestibile in questo momento?” è una domanda che orienta verso le risorse invece che verso i deficit.

Le tecniche di riformulazione permettono all’orientatore di rispecchiare quanto detto dall’utente in modo da farlo sentire ascoltato e, al contempo, di evidenziare aspetti che potrebbero essere sfuggiti.

Per esempio. Utente: “Ho provato a inviare CV ma non risponde nessuno, è inutile.” Orientatore: “Stai dicendo che hai investito energie nell’invio di candidature e il fatto di non ricevere risposte ti fa sentire che questo sforzo non porti risultati.” Questa riformulazione valida l’esperienza emotiva e separa il comportamento (inviare CV) dal risultato (ricevere risposte), creando spazio per esplorare strategie diverse.

La ristrutturazione cognitiva è uno strumento ancora più potente, anche se richiede maggiore competenza. Molti utenti demotivati operano con credenze limitanti che sabotano i loro sforzi: “Non troverò mai lavoro alla mia età”, “Non ho le competenze giuste”, “Il mercato è chiuso”. L’orientatore non deve negare queste credenze (“Non è vero, tutti possono trovare lavoro!”), ma esplorarle: “Cosa ti fa pensare che l’età sia un ostacolo insormontabile? Hai esempi di situazioni dove l’età è stata effettivamente un problema? Conosci persone nella tua fascia d’età che hanno trovato lavoro? Come ci sono riuscite?”

Infine, la tecnica del scaling (scala da 1 a 10) può essere incredibilmente utile per generare movimento: “Su una scala da 1 a 10, quanto ti senti pronto a iniziare una ricerca attiva di lavoro?” Se l’utente risponde 3, l’orientatore può chiedere: “Cosa ti ha portato a 3 invece che a 1? Cosa dovrebbe succedere perché tu arrivassi a 4?” Queste domande attivano una riflessione sulle risorse presenti e sui passi incrementali possibili.

Come evidenziato in questa guida sul ruolo dell’orientatore in evoluzione, la professionalità contemporanea richiede un repertorio di strumenti sempre più sofisticato che integri competenze psicologiche, tecniche e strategiche.

La motivazione come processo, non come precondizione: ripensare il percorso

L’ultima riflessione riguarda la struttura temporale dell’intervento di orientamento. Troppo spesso i servizi sono organizzati secondo una logica lineare: assessment iniziale, definizione obiettivi, piano d’azione, follow-up. Questo modello presuppone che l’utente arrivi già “pronto” a lavorare su questi passaggi.

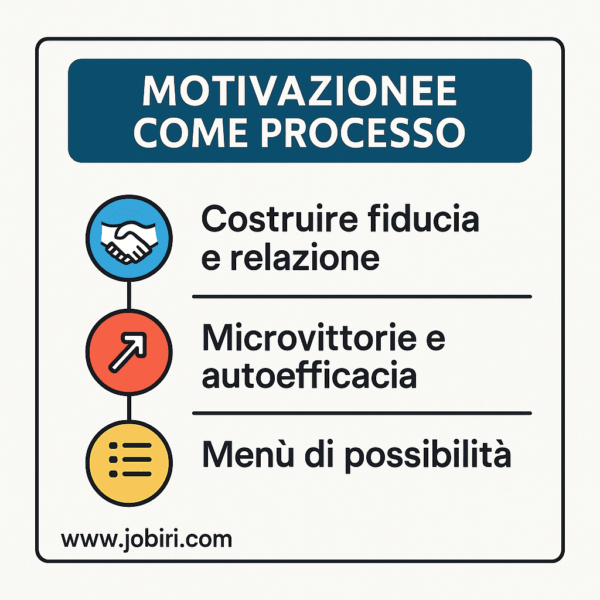

La realtà è ben diversa. La motivazione si costruisce progressivamente attraverso microvittorie e riconoscimenti graduali di autoefficacia. Un orientatore esperto sa che i primi incontri non servono a risolvere problemi, ma a costruire relazione e fiducia. Solo quando questa base è solida è possibile lavorare su obiettivi concreti.

Questo significa che l’orientatore deve accettare una certa “inefficienza apparente” nelle fasi iniziali. Un utente che passa il primo incontro a lamentarsi della sua situazione senza arrivare a definire azioni concrete non sta perdendo tempo: sta testando se l’orientatore è davvero interessato alla sua storia o vuole solo “riempire moduli”. Un orientatore che sa stare in questa fase senza ansia di performance crea le condizioni per un lavoro successivo molto più efficace.

Inoltre, è fondamentale riconoscere che non tutti gli utenti hanno bisogno dello stesso tipo di supporto nello stesso momento. Alcuni hanno bisogno di informazioni concrete sul mercato del lavoro, altri di supporto emotivo per gestire lo stress della disoccupazione, altri ancora di aiuto nell’identificazione di competenze trasferibili. L’orientatore che impone un percorso standardizzato senza sintonizzarsi sui bisogni specifici dell’utente genera resistenza.

Una strategia efficace consiste nel proporre un “menù di possibilità” invece che un percorso unico: “Nei nostri incontri potremmo lavorare su diverse cose: analizzare le tue competenze, esplorare settori professionali, preparare strumenti di candidatura, sviluppare strategie di networking. Su cosa senti che sarebbe più utile concentrarci oggi?” Questa domanda restituisce agency all’utente e lo rende co-responsabile del percorso.

Conclusione

Motivare gli utenti non è una questione di tecniche persuasive o di carisma personale dell’orientatore. È il risultato di un metodo professionale che riconosce la complessità della persona, costruisce alleanze autentiche, utilizza strumenti basati sull’evidenza e rispetta i tempi individuali di elaborazione. Quando un utente appare demotivato, l’orientatore esperto non si chiede “cosa non va in questa persona?”, ma “cosa posso modificare nel mio approccio per creare le condizioni del cambiamento?”

Gli orientatori che integrano queste competenze nella loro pratica professionale sperimentano un cambiamento significativo: meno frustrazione personale, maggiore soddisfazione lavorativa, e soprattutto risultati più concreti con gli utenti. La motivazione, dopotutto, non è mai assente: è solo nascosta sotto strati di sfiducia, paura e precedenti esperienze negative che l’orientatore competente sa gradualmente attraversare.

Scopri come Jobiri può affiancare gli orientatori nel potenziamento delle proprie competenze professionali e nell’ottimizzazione dei percorsi di supporto agli utenti, contattandoci qui.

CEO e co-fondatore di Jobiri, impresa innovativa che utilizza l’AI per facilitare l’inserimento lavorativo. Con oltre 15 anni di esperienza in management e leadership, Claudio è un esperto nella gestione aziendale e nelle tematiche di sviluppo organizzativo. La sua visione strategica e il suo impegno sociale fanno di lui un punto di riferimento nel settore.