Indice dei contenuti

- Introduzione

- Il mito della decisione razionale: perché il modello tradizionale non funziona più

- L’architettura nascosta delle decisioni: cosa accade realmente nella mente di chi sceglie

- Gli strumenti del facilitatore decisionale: tecniche concrete per sostenere l’autonomia

- Il paradosso dell’accompagnamento: sostenere senza dirigere, sfidare senza imporre

- Quando la decisione non arriva: lavorare con l’ambivalenza cronica

- Conclusione

Introduzione

Qual è il confine tra accompagnare una persona verso una scelta e influenzarla a tal punto da sostituirsi a lei nel decidere? Questa domanda definisce il dilemma etico e metodologico centrale dell’orientamento professionale moderno. Ogni giorno, migliaia di orientatori si trovano di fronte a persone che chiedono esplicitamente: “Cosa dovrei fare?”, “Qual è la scelta giusta per me?”, “Tu cosa faresti al posto mio?”.

La tentazione di rispondere direttamente è forte, alimentata dalla pressione di mostrare competenza e dalla genuina volontà di aiutare. Eppure, cedere a questa tentazione significa compromettere l’autonomia decisionale della persona e, paradossalmente, ridurre l’efficacia dell’intero processo di orientamento.

Questo articolo esplora come l’orientatore può esercitare una guida efficace proprio attraverso il riconoscimento che la decisione finale non gli appartiene.

Il mito della decisione razionale: perché il modello tradizionale non funziona più

Per decenni, l’orientamento professionale si è basato su un assunto implicito: le persone prendono decisioni attraverso un processo razionale di raccolta informazioni, analisi costi-benefici e scelta logica dell’opzione migliore. Questo modello, apparentemente sensato, si è rivelato drammaticamente inadeguato rispetto alla realtà del funzionamento umano.

La ricerca in psicologia cognitiva e neuroscienze ha dimostrato che le decisioni importanti non seguono mai percorsi puramente razionali. Daniel Kahneman, premio Nobel per l’economia, ha documentato come i processi decisionali siano sistematicamente influenzati da euristiche, bias cognitivi e fattori emotivi che operano al di fuori della consapevolezza. Le persone non scelgono semplicemente “l’opzione migliore” dopo aver valutato tutte le alternative: scelgono in base a narrazioni personali, paure non articolate, lealtà familiari invisibili, e percezioni di identità profonde.

Un orientatore che continua a lavorare come se le persone fossero macchine razionali di elaborazione dati sta semplicemente ignorando come funzionano realmente gli esseri umani. Fornire informazioni dettagliate su percorsi formativi, sbocchi professionali e statistiche occupazionali è utile, ma rappresenta solo una piccola porzione del lavoro necessario per facilitare una decisione autentica e sostenibile.

Ecco alcuni segnali che indicano quando un orientatore sta utilizzando un approccio eccessivamente razionalistico:

- Dedica la maggior parte del tempo a fornire informazioni invece che a esplorare significati personali

- Si concentra esclusivamente su aspetti pratici (stipendio, prospettive di carriera, requisiti formativi) senza toccare dimensioni valoriali o identitarie

- Presume che una volta “informato” l’utente saprà automaticamente cosa fare

- Si irrita quando la persona non segue la “scelta logica” che emerge dall’analisi

- Non dedica tempo a esplorare le resistenze emotive rispetto a certe opzioni

L’architettura nascosta delle decisioni: cosa accade realmente nella mente di chi sceglie

Quando una persona si trova davanti a una scelta professionale significativa—cambiare settore, accettare un’offerta di lavoro, iscriversi a un corso di formazione—non sta semplicemente comparando opzioni. Sta negoziando con parti diverse di sé, con aspettative familiari interiorizzate, con narrazioni sul proprio valore e sulle proprie capacità, con paure spesso non nominate.

L’orientatore che comprende questa complessità smette di porsi come “fornitore di soluzioni” e inizia a operare come “facilitatore di consapevolezza”. Questo cambiamento di prospettiva ha implicazioni pratiche profonde. Significa, per esempio, che di fronte a un utente indeciso tra due opzioni professionali, l’orientatore non deve aiutarlo a scegliere tra A e B, ma a comprendere perché sta esitando, cosa rappresentano simbolicamente queste opzioni, quali parti di sé vengono attivate o minacciate da ciascuna scelta.

Un caso reale può illustrare questo punto. Un orientatore ha lavorato con una giovane laureata che oscillava tra accettare un contratto a tempo determinato in una grande azienda o aprire un’attività autonoma nel settore creativo. Sul piano razionale, la scelta aziendale appariva più sicura. Tuttavia, esplorando più a fondo, è emerso che la ragazza percepiva la scelta come un bivio identitario: da un lato la sicurezza e l’approvazione familiare (rappresentate dall’azienda), dall’altro l’autenticità e il coraggio di seguire la propria passione (rappresentate dall’autonomia). L’orientatore non ha risolto il dilemma scegliendo per lei, ma ha aiutato a rendere esplicito il conflitto sottostante, permettendole di prendere una decisione più consapevole e meno condizionata da aspettative esterne non elaborate.

Questa è la vera competenza dell’orientatore: vedere e nominare i livelli nascosti del processo decisionale. Non si tratta di psicoterapia—l’orientatore non lavora su conflitti psichici profondi—ma di facilitazione della consapevolezza rispetto alle dinamiche che influenzano le scelte professionali.

Come approfondito in questo articolo che esplora l’evoluzione del ruolo dell’orientatore, la professione sta attraversando una trasformazione che richiede competenze sempre più sofisticate nell’accompagnamento di processi decisionali complessi, andando oltre la semplice informazione orientativa.

Gli strumenti del facilitatore decisionale: tecniche concrete per sostenere l’autonomia

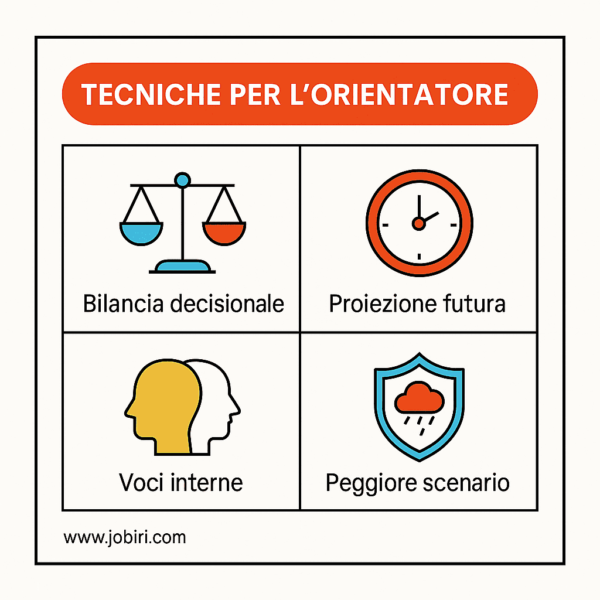

La teoria è importante, ma gli orientatori hanno bisogno di strumenti operativi da utilizzare concretamente nei colloqui. Esistono tecniche specifiche che permettono di guidare il processo decisionale rispettando l’autonomia della persona e, anzi, potenziandola.

La tecnica della bilancia decisionale rappresenta uno strumento potente quando utilizzato correttamente. Non si tratta semplicemente di elencare pro e contro di ciascuna opzione—operazione banale e spesso poco utile—ma di esplorare sistematicamente diverse dimensioni della decisione. L’orientatore può invitare la persona a valutare ciascuna opzione rispetto a: aspetti pratici (stipendio, orari, distanza), dimensione relazionale (tipo di colleghi, contesto sociale), allineamento valoriale (coerenza con i propri principi), sviluppo identitario (chi divento scegliendo questa strada), impatto su altri ambiti di vita (famiglia, tempo libero, salute).

Questa esplorazione multidimensionale fa emergere aspetti che altrimenti rimarrebbero impliciti. Spesso la persona scopre che una scelta apparentemente “razionale” entra in conflitto con valori profondi, o che un’opzione scartata come “poco seria” è in realtà molto più allineata con la propria identità desiderata.

Un’altra tecnica estremamente efficace è la “proiezione futura guidata”. L’orientatore invita la persona a immaginare se stessa tra cinque anni dopo aver fatto ciascuna delle scelte possibili: “Immagina di aver scelto l’opzione A. Sono passati cinque anni. Com’è una tua giornata tipo? Come ti senti? Di cosa sei orgoglioso? Cosa ti manca? Cosa diresti al te stesso di oggi?” Questa esplorazione permette alla persona di accedere a una forma di intelligenza intuitiva che va oltre l’analisi razionale.

La tecnica delle “voci interne” può essere particolarmente rivelatrice. L’orientatore aiuta la persona a identificare le diverse “voci” che partecipano alla decisione: la voce della paura (“Non ce la farai mai”), la voce delle aspettative familiari (“I tuoi genitori vorrebbero che tu…”), la voce dell’ambizione (“Dovresti puntare più in alto”), la voce della saggezza personale (“Sai già cosa è giusto per te”). Rendere esplicite queste voci permette alla persona di non essere semplicemente agita da esse, ma di dialogarci consapevolmente.

Fondamentale è anche la tecnica del “peggiore scenario possibile”. Molte indecisioni sono paralizzate dalla paura catastrofica di sbagliare. L’orientatore può chiedere: “Immaginiamo che tu faccia questa scelta e che vada male. Cosa succederebbe concretamente? Come potresti gestirlo? Quali risorse hai per affrontare questa situazione?” Questo esercizio spesso rivela che gli scenari catastrofici temuti sono meno irreversibili di quanto sembri, e che la persona ha più risorse di quanto creda.

Il paradosso dell’accompagnamento: sostenere senza dirigere, sfidare senza imporre

Uno degli aspetti più delicati della guida al processo decisionale è trovare il giusto equilibrio tra supporto e sfida. Un orientatore troppo accomodante rischia di rinforzare auto-narrazioni limitanti della persona; un orientatore troppo direttivo rischia di sostituirsi alla persona nel decidere.

La ricerca sull’efficacia dell’orientamento ha identificato questo equilibrio come elemento cruciale. Gli orientatori più efficaci sono quelli che sanno creare uno spazio relazionale dove la persona si sente sia supportata che sfidata. Questo significa validare le emozioni e le difficoltà della persona (“Capisco che questa scelta ti crea ansia, è normale di fronte a cambiamenti importanti”) e al contempo invitare a esplorare territori non considerati (“Ho notato che hai scartato immediatamente l’opzione B senza esplorarla. Mi chiedo cosa ti spaventa di quell’idea”).

Un errore comune è confondere il supporto con l’approvazione incondizionata. Supportare una persona non significa confermare automaticamente tutte le sue ipotesi, ma accompagnarla nell’esplorazione più completa possibile delle sue opzioni, incluse quelle che inizialmente scarta o non considera. Questo richiede coraggio professionale: l’orientatore deve essere disposto a nominare elefanti nella stanza, a porre domande scomode, a evidenziare contraddizioni.

Per esempio: Un utente afferma di voler cambiare lavoro perché “non sopporta più il capo”, ma quando esplora nuove opzioni trova sempre qualcosa che non va. L’orientatore che lavora solo al livello superficiale continuerà a raccogliere offerte di lavoro. L’orientatore che sa sfidare delicatamente potrebbe dire: “Ho notato un pattern: ogni volta che esploriamo un’alternativa, emerge un motivo per cui non va bene. Mi chiedo se ci sia qualcos’altro sotto la superficie che rende difficile immaginare un cambiamento concreto. Sei disposto a esplorare questa possibilità?”

Questa forma di sfida empatica richiede una relazione di fiducia solida. Non può essere applicata nel primo colloquio, ma diventa possibile e necessaria quando l’alleanza professionale è consolidata. L’orientatore deve avere la capacità di “leggere” la relazione e capire quando la persona è pronta per essere sfidata in modo più diretto.

Come evidenziato in questo articolo sulla comprensione strategica dell’orientamento, la disciplina sta evolvendo verso modelli sempre più sofisticati che integrano ascolto profondo e sfida costruttiva, superando approcci semplicistici basati solo sull’informazione o solo sul supporto emotivo.

Quando la decisione non arriva: lavorare con l’ambivalenza cronica

Non tutte le decisioni si risolvono in tempi ragionevoli. Alcuni utenti rimangono bloccati in uno stato di indecisione cronica che può durare mesi o anni. Questo fenomeno, che gli psicologi chiamano “ambivalenza”, rappresenta una delle sfide più complesse per l’orientatore.

L’ambivalenza non è indecisione superficiale: è una condizione in cui la persona è simultaneamente attratta e respinta da ciascuna opzione disponibile. Ogni movimento verso una scelta attiva immediatamente il desiderio della scelta opposta. Questa dinamica può essere estenuante per la persona e frustrante per l’orientatore che cerca di facilitare una risoluzione.

La tentazione naturale è spingere la persona a “decidere finalmente”, ma questo approccio raramente funziona. L’ambivalenza cronica è spesso il sintomo di conflitti più profondi che devono essere riconosciuti prima che una decisione autentica diventi possibile. Può segnalare:

- Lealtà invisibili verso figure familiari (scegliere una strada significa tradire aspettative genitoriali interiorizzate)

- Paura dell’impegno e del cambiamento irreversibile

- Difficoltà a tollerare la perdita implicita in ogni scelta (scegliere A significa rinunciare a B)

- Perfezionismo che cerca una “scelta perfetta” inesistente

- Convinzioni limitanti sul proprio diritto a desiderare o raggiungere certi obiettivi

L’orientatore che lavora efficacemente con l’ambivalenza cronica non forza la decisione, ma rende l’ambivalenza stessa oggetto di esplorazione. Questo può significare dire apertamente: “Ho notato che ogni volta che ci avviciniamo a una decisione, emerge qualcosa che ti fa tornare indietro. Questo è interessante e ci sta dicendo qualcosa di importante. Invece di forzare una scelta oggi, possiamo esplorare cosa rende così difficile scegliere?”

Questa esplorazione metacognitiva—pensare sul proprio modo di pensare e decidere—può essere più trasformativa della decisione specifica che la persona deve prendere. Infatti, molte persone si trovano ripetutamente nelle stesse situazioni di indecisione in diversi ambiti della vita. Lavorare sul processo decisionale stesso, piuttosto che solo sul contenuto specifico della decisione, genera competenze trasferibili che la persona potrà utilizzare autonomamente in futuro.

Un orientatore esperto sa anche riconoscere quando l’ambivalenza segnala che nessuna delle opzioni considerate è realmente soddisfacente, e che il lavoro dovrebbe spostarsi sull’esplorazione di alternative non ancora immaginate. A volte la paralisi decisionale è la saggezza non consapevole della persona che “sa” che tutte le opzioni attuali sono insoddisfacenti, ma non ha ancora elaborato alternative più allineate.

Conclusione

Guidare efficacemente il processo decisionale di un candidato richiede all’orientatore di abitare un paradosso professionale: essere esperto di scelte senza mai scegliere al posto dell’altro, facilitare il processo senza controllarne l’esito, sostenere senza dirigere. Questa competenza non si acquisisce solo attraverso conoscenze teoriche, ma richiede una pratica riflessiva costante e la capacità di tollerare l’incertezza—quella dell’utente e la propria.

Gli orientatori che padroneggiano quest’arte sperimentano una trasformazione del proprio ruolo: non sono più dispensatori di consigli o risolutori di problemi, ma facilitatori di consapevolezza che aiutano le persone a riconnettersi con la propria capacità di autodeterminazione. Il risultato non è solo una scelta professionale specifica, ma lo sviluppo di una competenza decisionale che la persona porterà con sé per tutta la vita.

Jobiri offre agli orientatori professionisti strumenti avanzati per potenziare la propria efficacia nell’accompagnamento dei processi decisionali complessi, integrando tecnologie innovative con approcci centrati sulla persona. Chiedi maggiori informazioni contattandoci qui.

CEO e co-fondatore di Jobiri, impresa innovativa che utilizza l’AI per facilitare l’inserimento lavorativo. Con oltre 15 anni di esperienza in management e leadership, Claudio è un esperto nella gestione aziendale e nelle tematiche di sviluppo organizzativo. La sua visione strategica e il suo impegno sociale fanno di lui un punto di riferimento nel settore.