Pubblicato il: 18 Novembre 2025 alle 11:42

Indice dei contenuti

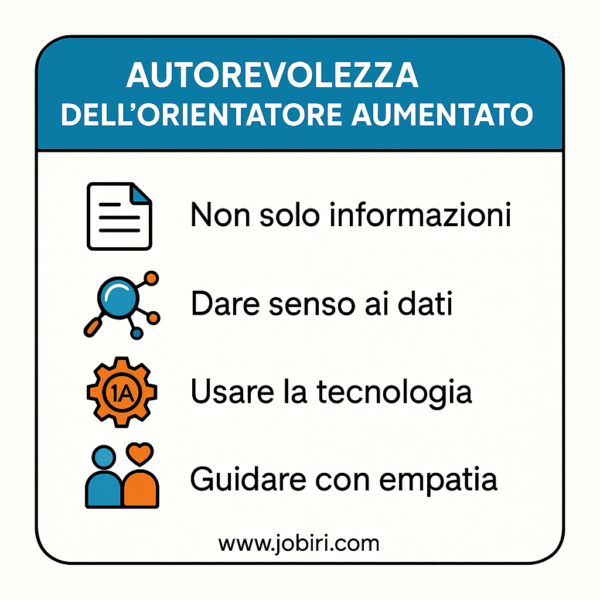

Introduzione: la nuova forma di autorevolezza

Per secoli, l’autorevolezza dei professionisti dell’orientamento si è basata sulla detenzione e trasmissione di informazioni: conoscere i percorsi scolastici, i canali di accesso al lavoro, le competenze richieste dalle aziende. In un mondo in cui l’informazione era scarsa e difficile da reperire, questa funzione rendeva l’orientatore indispensabile.

Oggi la situazione è radicalmente cambiata. Le informazioni sono disponibili ovunque, accessibili in pochi secondi tramite motori di ricerca o sistemi di intelligenza artificiale. Questo mutamento obbliga a ripensare il concetto stesso di autorevolezza: non è più sufficiente “sapere di più”, ma occorre saper dare senso. L’autorevolezza del futuro non si fonda sul possesso di dati, ma sulla capacità di interpretare, guidare, collegare e personalizzare.

Essere un professionista aumentato significa usare la tecnologia per ampliare le proprie possibilità, senza delegare a essa il proprio ruolo centrale. È un posizionamento che richiede competenze nuove, pratiche concrete e una narrazione professionale capace di mostrare valore unico e insostituibile.

Dal sapere enciclopedico alla capacità di mediazione

L’orientatore tradizionale era spesso percepito come un “archivio vivente”: conosceva i corsi universitari, le scuole, le opportunità di tirocinio, i meccanismi di inserimento lavorativo. La sua autorevolezza derivava dal fatto che nessun altro aveva accesso a queste informazioni in modo così sistematico.

Con l’avvento dell’IA, questo modello perde rilevanza. Oggi chiunque può chiedere a un assistente digitale una lista di corsi, di professioni emergenti o di competenze richieste, ricevendo risposte immediate e dettagliate. Se l’orientatore continua a basare la propria autorevolezza su questo, rischia di risultare superfluo.

La nuova autorevolezza nasce dalla mediazione: l’abilità di prendere queste informazioni, leggerne criticamente i limiti, collocarle nel contesto della persona e trasformarle in percorsi significativi. In altre parole, non si tratta di sapere più dell’IA, ma di saper fare ciò che l’IA non fa: collegare informazioni e vite, dati e desideri, possibilità e identità.

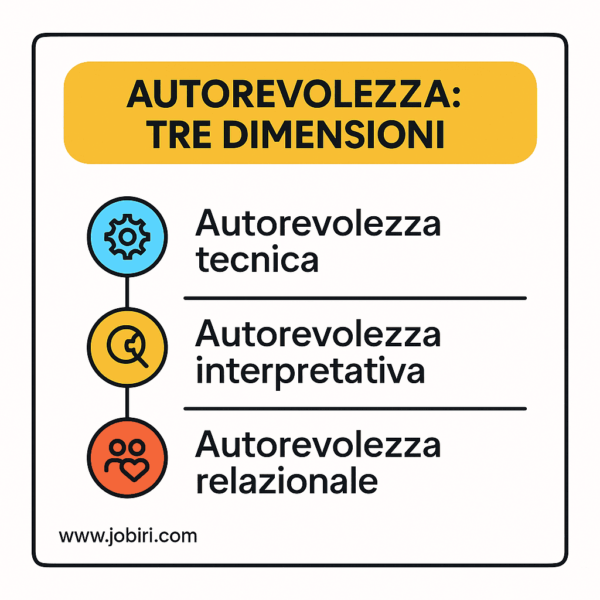

Autorevolezza come combinazione di tre dimensioni

Per costruire autorevolezza come professionista aumentato occorre presidiare tre dimensioni fondamentali.

1) Autorevolezza tecnica

Riguarda la padronanza degli strumenti digitali e dell’IA applicati all’orientamento. Un orientatore che non conosce questi strumenti rischia di essere percepito come obsoleto. Viceversa, chi mostra di saperli usare in modo competente e critico comunica immediatamente valore. L’autorevolezza tecnica non significa farsi inghiottire dalla tecnologia, ma conoscerla abbastanza da guidare altri nel suo uso consapevole.

2) Autorevolezza interpretativa

È la capacità di trasformare dati e informazioni in senso. Significa sapere distinguere ciò che è rilevante da ciò che è secondario, individuare connessioni non ovvie, porre domande che vanno oltre la superficie. È la funzione che rende l’orientatore insostituibile: laddove l’IA fornisce infinite risposte, l’orientatore insegna a chiedere le domande giuste e a interpretare i risultati in chiave personale.

3) Autorevolezza relazionale

Nessuna macchina può sostituire la fiducia che nasce da una relazione autentica. L’autorevolezza relazionale si fonda sulla capacità di costruire spazi sicuri, di ascoltare senza giudizio, di sostenere nelle difficoltà. È l’autorevolezza che non deriva dal sapere, ma dall’essere: dall’essere presente, affidabile, empatico.

Solo l’integrazione di queste tre dimensioni produce la figura del professionista aumentato: un orientatore che sa usare la tecnologia, ma la supera grazie alla propria capacità interpretativa e relazionale.

Come costruire autorevolezza nel quotidiano

L’autorevolezza non è un titolo che si riceve, ma una pratica che si costruisce e si rinnova ogni giorno. Questo richiede strategie operative concrete.

-

Trasparenza nell’uso dell’IA

Un orientatore che nasconde l’uso della tecnologia rischia di sembrare in competizione con essa. Al contrario, mostrare apertamente come si usano strumenti di IA (per esempio per esplorare scenari o sintetizzare dati) comunica competenza e rafforza la fiducia: la persona percepisce che l’orientatore non teme la tecnologia, ma la padroneggia.

-

Educazione al prompting

Insegnare a porre domande efficaci all’IA diventa una forma di autorevolezza. Non si tratta solo di “usare meglio la macchina”, ma di allenare le persone a tradurre desideri, valori e dubbi in interrogativi produttivi. Chi guida in questo processo viene riconosciuto come indispensabile.

-

Cura delle fonti

L’IA è potente ma spesso superficiale. L’orientatore che sa integrare materiali di qualità – rapporti, libri, articoli specialistici – e mostra come “nutrire” la macchina con dati di dominio, diventa un punto di riferimento. È percepito non come esecutore, ma come curatore del sapere.

-

Narrazione di sé come professionista aumentato

Costruire autorevolezza significa anche saper comunicare la propria identità professionale. L’orientatore deve presentarsi non come “colui che sa tutto”, ma come “colui che sa guidare nella complessità con strumenti umani e tecnologici insieme”. Questa narrazione distingue, rassicura e attira.

Il rischio dell’autorevolezza fragile

In un mondo di cambiamenti rapidi, l’autorevolezza rischia di diventare fragile se è fondata su competenze statiche. Un orientatore che oggi conosce un certo strumento digitale domani può trovarsi superato da nuove tecnologie. Per questo, la vera autorevolezza non deriva dal dominio temporaneo di una piattaforma, ma dalla capacità di aggiornarsi continuamente e di mostrarsi sempre in apprendimento.

Paradossalmente, dichiarare di non sapere tutto e di essere anch’essi in cammino rafforza l’autorevolezza degli orientatori. Le persone non cercano infallibilità, ma guide autentiche che mostrano come affrontare l’incertezza senza perdere fiducia.

Autorevolezza e dimensione pubblica

Infine, costruire autorevolezza oggi significa anche posizionarsi nello spazio pubblico. Gli orientatori non possono limitarsi a lavorare nell’intimità dei colloqui: devono diventare voci riconoscibili nel dibattito su lavoro, educazione e futuro. Scrivere, parlare in eventi, condividere riflessioni nei canali digitali rafforza la percezione del loro ruolo e li rende figure di riferimento non solo per i singoli, ma per le comunità.

Autorevolezza come fiducia aumentata

Costruire autorevolezza come professionista aumentato non significa sostituire il carisma umano con la tecnologia, né rifiutare la tecnologia per difendere un’autorità tradizionale. Significa integrare le due dimensioni: usare l’IA come alleata, sviluppare interpretazioni profonde, curare relazioni di fiducia.

La vera autorevolezza nasce quando la persona percepisce che l’orientatore non solo conosce gli strumenti del presente, ma sa usarli per guardare oltre, per costruire senso e per accompagnare in territori incerti. È un’autorevolezza che non intimorisce, ma rassicura; non impone, ma guida; non promette risposte definitive, ma garantisce un processo continuo di apprendimento e trasformazione.

In un’epoca in cui tutti possono accedere a informazioni infinite, l’autorevolezza non è più “sapere di più”, ma essere capaci di trasformare quel sapere in vita vissuta. Questo è il compito del professionista aumentato: incarnare un’autorevolezza che nasce dall’integrazione tra intelligenza umana e intelligenza artificiale, a servizio delle persone e dei loro futuri possibili.

CEO e co-fondatore di Jobiri, impresa innovativa che utilizza l’AI per facilitare l’inserimento lavorativo. Con oltre 15 anni di esperienza in management e leadership, Claudio è un esperto nella gestione aziendale e nelle tematiche di sviluppo organizzativo. La sua visione strategica e il suo impegno sociale fanno di lui un punto di riferimento nel settore.