Indice dei contenuti

Introduzione

Quante volte un colloquio di orientamento perfetto sulla carta si è rivelato un fallimento nella realtà? L’orientatore aveva preparato tutti i dati sul mercato del lavoro, conosceva ogni percorso formativo disponibile, aveva analizzato test attitudinali e competenze trasversali. Eppure, il risultato è stato un utente demotivato, confuso o addirittura più spaesato di prima.

Il problema non era la mancanza di informazioni: era l’assenza di connessione emotiva. Perché nell’orientamento professionale, ciò che davvero fa la differenza non è solo cosa viene comunicato, ma come viene percepito, accolto e integrato dalla persona. Ed è qui che entra in gioco l’intelligenza emotiva: quella competenza invisibile che trasforma un buon orientatore in un professionista d’eccellenza.

Questo articolo esplora perché l’intelligenza emotiva rappresenta il fattore critico per l’efficacia dell’orientamento moderno e come svilupparla in modo strategico e misurabile.

L’intelligenza emotiva: la variabile nascosta che determina il successo dell’orientamento

Secondo una ricerca condotta dal Consortium for Research on Emotional Intelligence in Organizations, l’intelligenza emotiva influenza il 58% delle performance in ogni tipo di lavoro professionale. Nell’orientamento, questa percentuale potrebbe essere ancora più alta, considerando che la professione si fonda interamente sulla relazione e sulla comprensione delle dinamiche umane.

Ma cosa significa realmente intelligenza emotiva nel contesto dell’orientamento professionale? Non si tratta di “essere gentili” o “mostrare empatia” in senso generico. L’intelligenza emotiva applicata all’orientamento comprende cinque dimensioni operative fondamentali:

- Autoconsapevolezza emotiva: la capacità dell’orientatore di riconoscere in tempo reale le proprie emozioni, pregiudizi e reazioni durante il colloquio, evitando che questi influenzino negativamente il processo

- Autoregolazione: saper gestire le proprie frustrazioni quando un utente è resistente al cambiamento, oppure contenere l’entusiasmo che potrebbe spingere verso scelte non completamente elaborate

- Motivazione intrinseca: mantenere alta l’energia professionale anche nei casi più complessi, trasmettendo fiducia nel processo anche quando i risultati tardano ad arrivare

- Empatia strategica: comprendere non solo cosa l’utente dice, ma cosa prova, cosa teme e quali narrazioni interiori sta costruendo sul proprio futuro

- Competenze sociali avanzate: costruire rapporti, gestire conflitti latenti, facilitare insight profondi attraverso domande potenti e rispecchiamenti efficaci

Ogni orientatore conosce quella sensazione: il momento in cui la conversazione “cambia registro”, quando l’utente smette di dare risposte di facciata e inizia a esplorare davvero. Quel momento non arriva per caso: è il risultato di un’intelligenza emotiva ben calibrata che crea lo spazio sicuro necessario per la vulnerabilità e l’autenticità.

Quando l’intelligenza emotiva fa la differenza: scenari reali dall’orientamento professionale

L’intelligenza emotiva non è un concetto astratto: si manifesta in decisioni concrete che cambiano radicalmente l’esito di un percorso di orientamento. Consideriamo tre situazioni tipiche che ogni orientatore incontra regolarmente.

Scenario uno: il disallineamento tra aspirazioni dichiarate e bisogni reali. Un utente dichiara di voler cambiare completamente settore professionale, ma il linguaggio non verbale comunica incertezza e paura. Un orientatore con elevata intelligenza emotiva non si limita a prendere per buona la dichiarazione iniziale: riconosce la dissonanza emotiva e utilizza domande esplorative per far emergere il conflitto interno tra desiderio di cambiamento e bisogno di sicurezza. Il risultato? Un percorso di orientamento più onesto e quindi più efficace.

Scenario due: la resistenza passiva. L’utente annuisce, prende appunti, sembra recettivo, ma non mette mai in pratica quanto concordato. Molti orientatori interpretano questo come “mancanza di motivazione” dell’utente. Un professionista emotivamente intelligente riconosce invece i segnali di una paura sottostante – forse paura del fallimento, forse del giudizio altrui – e interviene non aumentando la pressione, ma lavorando proprio su quella resistenza emotiva.

Scenario tre: il carico emotivo trasferito. Durante un colloquio, un utente esprime frustrazione profonda per il mercato del lavoro, per le ingiustizie del sistema, per le porte chiuse. L’orientatore meno esperto potrebbe cadere in due trappole: minimizzare (“vedrai che si risolverà”) o caricarsi eccessivamente di responsabilità. L’orientatore emotivamente intelligente sa invece validare l’emozione senza assumerla, mantenendo il proprio equilibrio professionale e reindirizzando l’energia verso azioni concrete e produttive.

Come approfondito nell’articolo su cosa fa l’orientatore, la professione richiede una capacità unica di bilanciarsi tra vicinanza empatica e distanza professionale, tra accoglienza incondizionata e confronto costruttivo. E questo equilibrio è possibile solo attraverso un’intelligenza emotiva ben sviluppata.

Come sviluppare l’intelligenza emotiva: dalla teoria alla pratica operativa

Molti orientatori credono che l’intelligenza emotiva sia un tratto innato: o ce l’hai o non ce l’hai. Niente di più falso. Come ogni competenza professionale, l’intelligenza emotiva si può allenare, sviluppare e affinare attraverso pratiche deliberate e sistematiche.

La pratica della metacognizione emotiva. Dopo ogni colloquio di orientamento, l’orientatore emotivamente intelligente si pone tre domande fondamentali: quali emozioni ho provato durante la sessione? Quali di queste emozioni hanno influenzato le mie scelte comunicative? C’è stato un momento in cui la mia reazione emotiva ha limitato l’efficacia dell’intervento? Questo processo di riflessione strutturata crea consapevolezza e, nel tempo, automatismi professionali più efficaci.

Il diario emotivo professionale. Molti orientatori tengono traccia degli interventi dal punto di vista tecnico (obiettivi, strumenti usati, risultati), ma pochissimi registrano la dimensione emotiva. Un diario che includa le dinamiche emotive percepite, le proprie reazioni interne e le ipotesi sulle narrazioni dell’utente diventa uno strumento di sviluppo professionale straordinario. Nel giro di pochi mesi, emergono pattern ricorrenti che permettono di anticipare blocchi emotivi e intervenire in modo più tempestivo.

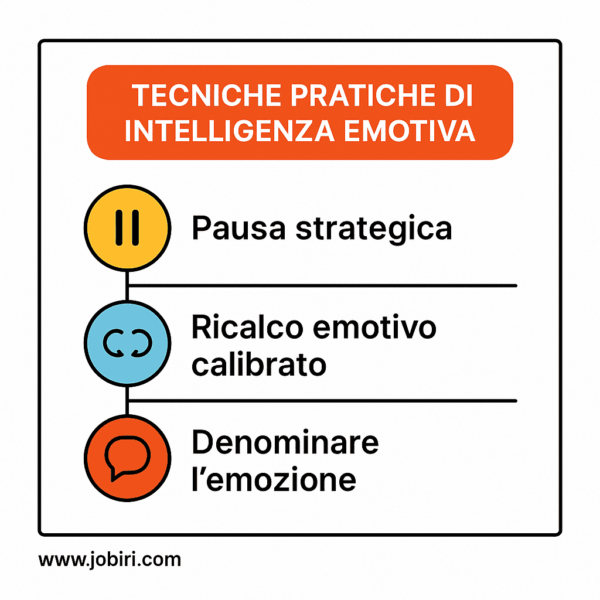

Alcune tecniche concrete da implementare immediatamente:

- La pausa strategica: quando l’orientatore sente crescere tensione o frustrazione, praticare una pausa di tre secondi prima di rispondere permette alla corteccia prefrontale di riattivare il controllo sulle reazioni automatiche

- Il ricalco emotivo calibrato: rispecchiare l’emozione dell’utente con intensità leggermente inferiore (“capisco che questa situazione genera molta preoccupazione”) valida l’esperienza senza amplificare la negatività

- Le domande che spostano il focus: “cosa ti preoccupa di più in questo momento?” è più efficace di “perché sei preoccupato?” perché sposta l’attenzione dal problema alla sua gestione

- La tecnica del “naming”: nominare esplicitamente l’emozione che si percepisce nell’altro (“sembra che tu stia provando frustrazione per…”) abbassa immediatamente la carica emotiva e crea alleanza

Come evidenziato nell’articolo su che cos’è l’orientamento, la disciplina sta attraversando una trasformazione profonda. E in questa trasformazione, l’intelligenza emotiva non è più un “plus”: è una competenza core.

Gli errori emotivi che sabotano l’efficacia dell’orientamento (e come evitarli)

Paradossalmente, alcuni dei comportamenti che gli orientatori adottano pensando di aiutare, in realtà limitano l’efficacia dell’intervento. E quasi sempre questi errori hanno radici emotive non consapevoli.

Errore uno: il salvatore compulsivo. L’orientatore percepisce la sofferenza dell’utente e attiva immediatamente modalità “risoluzione del problema”, fornendo soluzioni rapide, rassicurazioni premature o piani d’azione non richiesti. Questo comportamento nasce da un’emozione comprensibile – il disagio dell’orientatore di fronte alla vulnerabilità altrui – ma impedisce all’utente di sviluppare la propria capacità di elaborazione e resilienza.

Errore due: l’identificazione proiettiva. L’orientatore proietta inconsapevolmente le proprie esperienze, paure o aspirazioni sull’utente. “Se fossi in te, io farei…” è una frase che tradisce questa dinamica. Il problema? Ogni percorso professionale è unico, e ciò che ha funzionato per l’orientatore potrebbe essere completamente inadeguato per l’utente. L’intelligenza emotiva richiede la capacità di sospendere il proprio frame di riferimento per entrare autenticamente in quello dell’altro.

Errore tre: evitare emozioni difficili. Quando l’utente esprime rabbia, delusione profonda o disperazione, alcuni orientatori tendono a cambiare rapidamente argomento, spostare il focus su aspetti più “positivi” o minimizzare. Questo spostamento di prospettiva comunica all’utente che certe emozioni non sono accettabili, creando così un tipo di relazione che potrebbe risultare superficiale e poco profonda.

Errore quattro: la stanchezza compassionale non riconosciuta. Gli orientatori che lavorano con situazioni complesse – disoccupati di lunga durata, persone con percorsi di marginalità, utenti con storie di ripetuti insuccessi – possono sviluppare gradualmente una forma di esaurimento emotivo. Se questo burnout non viene riconosciuto e gestito, si manifesta come cinismo, distacco emotivo o riduzione dell’efficacia empatica. La conseguenza? Gli utenti percepiscono questa distanza e il processo di orientamento perde la sua forza trasformativa.

La buona notizia? Tutti questi errori sono correggibili una volta portati a consapevolezza. E questo è esattamente ciò che l’intelligenza emotiva permette di fare: riconoscere i propri pattern disfunzionali prima che diventino automatismi consolidati.

L’intelligenza emotiva come vantaggio competitivo nell’orientamento del futuro

Il mercato dell’orientamento professionale sta diventando sempre più competitivo. Piattaforme digitali, algoritmi di matching, intelligenza artificiale conversazionale: la tecnologia sta entrando prepotentemente in un territorio che fino a ieri era esclusivamente umano. E in questo scenario, cosa distinguerà davvero l’orientatore professionista?

Proprio l’intelligenza emotiva. Perché mentre un algoritmo può analizzare skills, competenze e compatibilità con offerte di lavoro, non può cogliere la paura negli occhi di chi ha perso fiducia in se stesso. Non può percepire la dissonanza tra ciò che viene detto e ciò che viene sentito. Non può creare quello spazio relazionale unico dove avviene la vera trasformazione.

L’orientatore che investe nello sviluppo della propria intelligenza emotiva costruisce un vantaggio professionale difendibile. Ogni colloquio diventa più efficace, ogni intervento genera risultati più duraturi, ogni utente diventa potenzialmente un testimonial della qualità del servizio ricevuto. E in un mercato dove il passaparola e la reputazione professionale contano sempre di più, questa differenza è decisiva.

Ma c’è un altro aspetto spesso trascurato: l’intelligenza emotiva protegge l’orientatore stesso dal burnout. Chi sa riconoscere i propri limiti emotivi, gestire il carico emozionale e mantenere confini professionali sani, può sostenere una carriera longeva e soddisfacente nell’orientamento. Non è solo questione di efficacia: è questione di sostenibilità professionale.

Conclusione: dall’intuizione alla competenza strategica

L’intelligenza emotiva nell’orientamento non è un lusso per professionisti particolarmente sensibili. È la competenza fondamentale che trasforma informazioni in insight, colloqui in trasformazioni, resistenze in aperture. È ciò che permette all’orientatore di navigare la complessità emotiva insita in ogni scelta di carriera, riconoscendo che ogni decisione professionale è sempre, inevitabilmente, anche una decisione identitaria carica di significati personali profondi.

Gli orientatori che scelgono di sviluppare sistematicamente questa competenza non stanno semplicemente migliorando la propria tecnica: stanno ridefinendo la qualità del proprio impatto professionale. Stanno costruendo una pratica che resiste all’automazione tecnologica perché fondata su ciò che ci rende irriducibilmente umani: la capacità di connettersi autenticamente con l’esperienza emotiva dell’altro.

E tu, quanto spazio dedichi allo sviluppo della tua intelligenza emotiva professionale? Jobiri supporta orientatori, career coach ed esperti di placement con strumenti innovativi pensati per potenziare l’efficacia degli interventi e valorizzare l’impatto del lavoro di orientamento. Se vuoi scoprire come integrare approcci strategici nella tua pratica professionale, contattaci qui.

CEO e co-fondatore di Jobiri, impresa innovativa che utilizza l’AI per facilitare l’inserimento lavorativo. Con oltre 15 anni di esperienza in management e leadership, Claudio è un esperto nella gestione aziendale e nelle tematiche di sviluppo organizzativo. La sua visione strategica e il suo impegno sociale fanno di lui un punto di riferimento nel settore.