Indice dei contenuti

- Introduzione

- Dalle origini a oggi: l’evoluzione di un concetto che non smette di ridefinirsi

- Il cuore concettuale: orientamento come processo di empowerment, non di prescrizione

- I confini dell’orientamento: cosa è, cosa non è e perché la distinzione conta

- L’orientamento nell’era digitale: tra opportunità algoritmiche e necessità umana

- Orientamento come investimento strategico: il valore nascosto di una pratica sottovalutata

- Conclusione

Introduzione

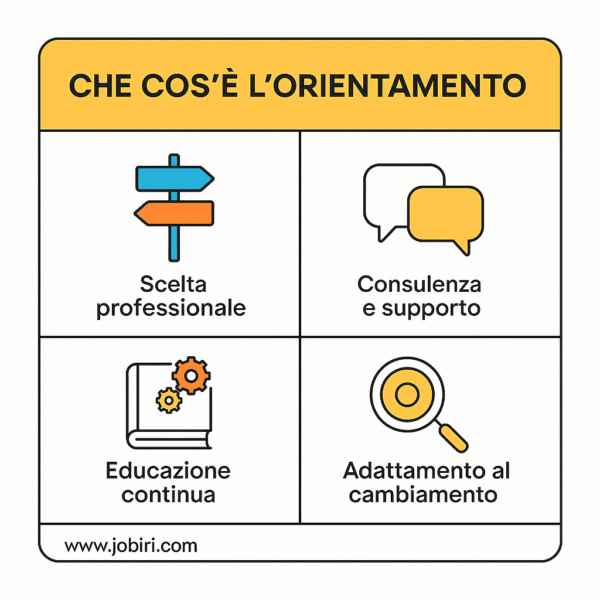

Se si chiedesse a dieci professionisti del settore “che cos’è l’orientamento”, si otterrebbero probabilmente dieci risposte diverse. Non perché manchino definizioni ufficiali – ne esistono decine, da quelle istituzionali dell’Unione Europea a quelle accademiche – ma perché l’orientamento è una di quelle discipline che sfuggono alle categorie rigide. È consulenza? È educazione? È supporto psicologico? È informazione sul mercato del lavoro? La risposta più onesta è: tutto questo e molto altro ancora.

Questa sorta di ambiguità nella definizione non è un limite, ma riflette la ricchezza e la complessità di una pratica professionale che si colloca all’incrocio tra pedagogia, psicologia, sociologia del lavoro ed economia. In un’epoca in cui le traiettorie professionali sono sempre meno lineari, dove l’apprendimento permanente è diventato necessità e non opzione, dove la tecnologia ridefinisce continuamente quali competenze sono richieste, comprendere davvero cosa sia l’orientamento significa cogliere uno dei processi più strategici per individui, organizzazioni e sistemi educativi.

Questo articolo esplora l’orientamento come processo vivo, contestualizzato, in continua evoluzione. Mostra come questa disciplina sia passata da pratica marginale a funzione strategica, quali sono i suoi confini e le sue intersezioni con altre professioni, perché oggi più che mai rappresenta un investimento indispensabile per affrontare la complessità del mondo del lavoro contemporaneo.

Dalle origini a oggi: l’evoluzione di un concetto che non smette di ridefinirsi

Per comprendere cosa sia davvero l’orientamento oggi, occorre capire da dove viene e come si è trasformato nel tempo. Le sue origini risalgono ai primi decenni del Novecento, quando negli Stati Uniti e in Europa emersero le prime forme di “vocational guidance” – letteralmente “guida vocazionale” – nate dall’esigenza di aiutare giovani e lavoratori a scegliere professioni coerenti con le proprie attitudini in un mercato del lavoro che si stava industrializzando rapidamente.

In quella fase iniziale, l’orientamento era concepito in modo estremamente meccanicistico: esisteva un’idea di “incastro” tra persona e professione, come se si trattasse di trovare la combinazione perfetta tra caratteristiche individuali e requisiti professionali. Test attitudinali, questionari standardizzati, profili professionali rigidi: l’obiettivo era identificare “la professione giusta” per ciascuno, in una logica deterministica che oggi appare ingenua ma che all’epoca rappresentava un’innovazione significativa.

Con il passare dei decenni, questa concezione si è evoluta profondamente. Negli anni Settanta e Ottanta, le teorie dello sviluppo di carriera hanno introdotto l’idea che l’orientamento non fosse un evento puntuale – la scelta di una professione – ma un processo continuo che accompagna l’intera vita lavorativa. Il concetto di “life-long guidance” ha iniziato a diffondersi, riconoscendo che le persone attraversano molteplici transizioni professionali e che ciascuna richiede processi di riflessione, decisione e adattamento.

Ma è negli ultimi due decenni che l’orientamento ha vissuto la sua trasformazione più radicale. L’instabilità strutturale del mercato del lavoro, la frammentazione delle carriere, l’emergere di nuove professioni e la scomparsa di altre, la globalizzazione e la digitalizzazione hanno reso obsolete le vecchie mappe professionali. Oggi l’orientamento non può più offrire certezze o percorsi predefiniti, ma deve sviluppare nelle persone la capacità di navigare l’incertezza, di adattarsi al cambiamento, di costruire e ricostruire continuamente la propria identità professionale.

Questa evoluzione storica non è solo un dettaglio accademico: riflette una trasformazione profonda nella natura stessa del lavoro e nella relazione tra individui e sistemi produttivi. Comprendere questo percorso aiuta a capire perché l’orientamento contemporaneo sia così diverso da quello delle origini e perché richieda competenze sempre più sofisticate e multidisciplinari.

Il cuore concettuale: orientamento come processo di empowerment, non di prescrizione

Se si dovesse individuare il nucleo essenziale dell’orientamento contemporaneo, la parola chiave sarebbe “empowerment”. L’orientamento non dice alle persone cosa fare, ma le mette in condizione di decidere in modo autonomo, consapevole e strategico. Questa distinzione è fondamentale e spesso fraintesa, anche da chi lavora nel settore.

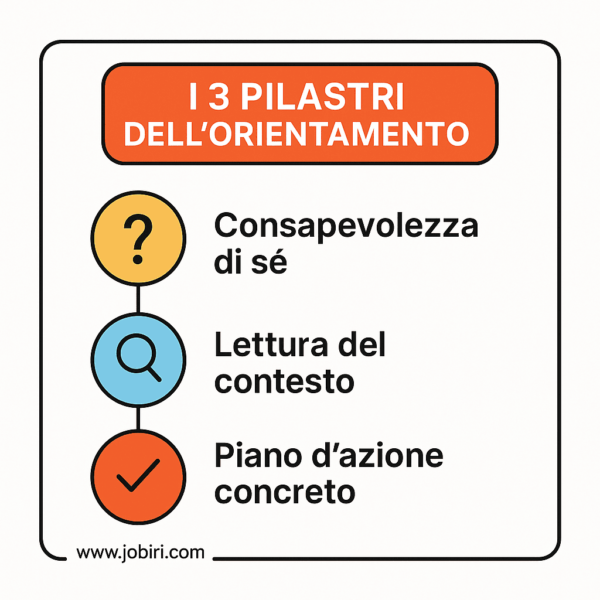

L’orientamento si basa su tre pilastri concettuali interconnessi:

- Conoscenza di sé come processo attivo e riflessivo: non si tratta di “scoprire” chi si è attraverso test o strumenti, come se l’identità professionale fosse qualcosa di già dato e nascosto da portare alla luce. Si tratta invece di costruire consapevolezza attraverso un processo di riflessione guidata che integra esperienze passate, valori presenti e aspirazioni future. L’orientatore facilita questo processo, offrendo strumenti di analisi, ponendo domande che aprono prospettive, aiutando a riconoscere pattern e contraddizioni

- Esplorazione del contesto come lettura critica delle opportunità: l’orientamento non fornisce elenchi di professioni o corsi di formazione, ma insegna a leggere il contesto – mercato del lavoro, sistemi formativi, tendenze economiche – in modo critico e personalizzato. Questo significa sviluppare la capacità di distinguere informazioni affidabili da quelle distorte, riconoscere opportunità emergenti prima che diventino mainstream, comprendere quali competenze stanno guadagnando valore e quali lo stanno perdendo

- Progettazione dell’azione come costruzione di percorsi sostenibili: l’orientamento non si ferma alla riflessione o all’informazione, ma arriva fino alla definizione di piani d’azione concreti. Questo richiede la capacità di tradurre aspirazioni in obiettivi operativi, di identificare risorse necessarie, di anticipare ostacoli, di costruire strategie alternative. L’orientamento efficace produce movimento, genera azione, non solo consapevolezza.

Quello che rende l’orientamento diverso da altre forme di consulenza o supporto è proprio questa integrazione sistemica di dimensione riflessiva, informativa e progettuale. Non è terapia, perché non lavora su disagi psicologici profondi. Non è semplice informazione, perché non si limita a trasferire dati. Non è coaching operativo, perché non assume che la persona sappia già cosa vuole. È uno spazio professionale specifico, con metodologie proprie, che facilita processi decisionali complessi in ambito formativo e professionale.

I confini dell’orientamento: cosa è, cosa non è e perché la distinzione conta

Una delle sfide più significative per chi lavora nell’orientamento è definire con chiarezza i confini della propria pratica professionale. In un mercato dove proliferano definizioni sovrapposte – career coach, mentor, consultant, counselor – e dove molti improvvisano attività orientative senza formazione specifica, comprendere cosa distingue l’orientamento da altre professioni diventa essenziale sia per questioni etiche sia per questioni di efficacia.

L’orientamento non è terapia psicologica, anche se condivide con essa la dimensione relazionale e l’utilizzo dell’ascolto come strumento. La differenza fondamentale sta negli obiettivi: la terapia lavora su sofferenza psichica, conflitti interni, traumi, mentre l’orientamento lavora su scelte, transizioni, sviluppo di competenze decisionali. Quando un orientatore incontra questioni che esulano dalla propria competenza – disturbi d’ansia clinicamente rilevanti, depressione, problematiche familiari profonde – deve saper riconoscere il limite e indirizzare la persona verso professionisti appropriati.

L’orientamento non è selezione del personale, anche se entrambi lavorano sul matching tra persone e opportunità professionali. Il selezionatore lavora per conto dell’organizzazione, con l’obiettivo di identificare il candidato più adatto. L’orientatore lavora per la persona, con l’obiettivo di supportarla nel trovare il percorso più coerente con le sue caratteristiche. Questa differenza di mandato è cruciale e genera approcci metodologici completamente diversi.

L’orientamento non è formazione professionale, anche se spesso i due ambiti si intersecano. La formazione trasferisce competenze tecniche specifiche, l’orientamento sviluppa competenze meta-cognitive e decisionali. La formazione risponde alla domanda “come si fa?”, l’orientamento risponde alla domanda “cosa voglio fare e perché?”. Come evidenziato nell’articolo Come identificare e neutralizzare le distorsioni generate dall’IA – guida pratica per orientatori consapevoli, quando gli orientatori utilizzano strumenti tecnologici – inclusi quelli basati su intelligenza artificiale – devono mantenere questa distinzione chiara, evitando di delegare alla tecnologia decisioni che richiedono giudizio professionale umano.

L’orientamento non è mentoring, anche se entrambi implicano una relazione di supporto. Il mentoring presuppone che il mentor abbia esperienza diretta nel campo professionale del mentee e possa offrire guidance basata su questa esperienza. L’orientamento non richiede che l’orientatore abbia lavorato nelle professioni verso cui guida le persone, ma che possieda competenze metodologiche per facilitare processi decisionali indipendentemente dal contenuto specifico.

Comprendere questi confini non significa creare compartimenti stagni – nella pratica esistono molte zone grigie e sovrapposizioni – ma aiuta l’orientatore a riconoscere quando sta lavorando dentro il proprio mandato professionale e quando sta sconfinando in terreni che richiedono competenze diverse.

L’orientamento nell’era digitale: tra opportunità algoritmiche e necessità umana

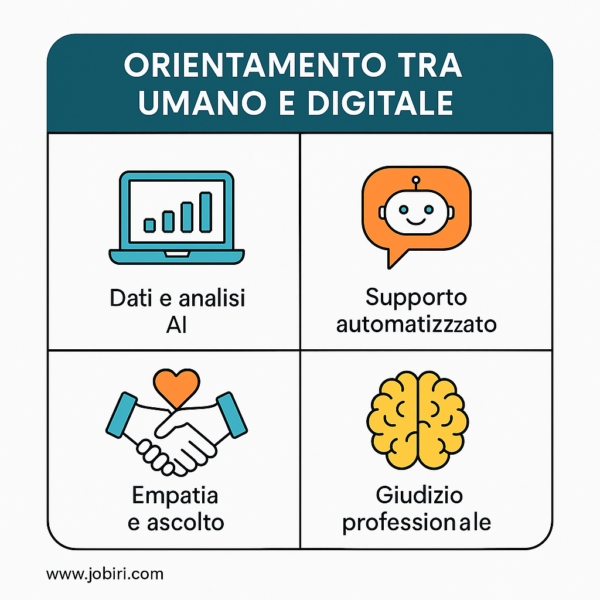

Se c’è un’area in cui la definizione stessa di orientamento è sotto pressione, è quella dell’integrazione con le tecnologie digitali e l’intelligenza artificiale. Oggi esistono piattaforme che promettono di “orientare” le persone attraverso algoritmi, chatbot che conducono colloqui orientativi, sistemi di matching automatico tra competenze e opportunità. Questo solleva una domanda fondamentale: la tecnologia può sostituire l’orientamento umano o ne rappresenta solo un supporto?

La risposta non è semplice e richiede di distinguere diversi livelli di complessità. Esistono certamente funzioni informative che la tecnologia può svolgere in modo eccellente: aggregare dati su professioni, corsi di formazione, trend di mercato, offerte di lavoro. Sistemi di intelligenza artificiale possono analizzare enormi quantità di dati per identificare pattern, prevedere quali competenze saranno richieste in futuro, suggerire percorsi formativi coerenti con determinati obiettivi professionali.

Esistono anche funzioni di primo livello che la tecnologia può gestire efficacemente: somministrazione di test online, scoring automatico, generazione di report personalizzati, simulazioni di colloqui con feedback automatizzato. Questi strumenti possono democratizzare l’accesso all’orientamento, raggiungere persone che non avrebbero altrimenti risorse per accedere a servizi professionali, offrire supporto in momenti e luoghi dove un orientatore umano non è disponibile.

Ma quando si arriva alle funzioni di facilitazione profonda – quelle che costituiscono il cuore dell’orientamento – la tecnologia mostra i suoi limiti. Un algoritmo può suggerire professioni basandosi su risposte a un questionario, ma non può cogliere le sfumature di significato in una conversazione, riconoscere quando una persona dice una cosa ma ne intende un’altra, adattare il proprio approccio alla singolarità della storia individuale, gestire la complessità emotiva delle transizioni professionali.

Come approfondito nell’articolo Come verificare l’affidabilità dell’IA – strategie concrete per orientatori, gli orientatori devono sviluppare un approccio critico verso questi strumenti, verificandone costantemente l’affidabilità e riconoscendo quando amplificano distorsioni o stereotipi. L’intelligenza artificiale può essere addestrata su dati storici che riflettono discriminazioni di genere, bias socio-economici, visioni ristrette delle possibilità professionali. Un orientatore consapevole deve saper riconoscere queste criticità e non delegare acriticamente alla tecnologia scelte che hanno impatti profondi sulla vita delle persone.

La sfida contemporanea non è scegliere tra orientamento umano e orientamento tecnologico, ma costruire modelli ibridi dove la tecnologia amplifica le capacità professionali senza sostituire gli elementi specificamente umani: l’empatia, il giudizio situato, la capacità di tenere insieme contraddizioni, la presenza relazionale che crea uno spazio sicuro per l’esplorazione.

Orientamento come investimento strategico: il valore nascosto di una pratica sottovalutata

Nonostante la sua importanza crescente, l’orientamento rimane spesso una funzione sottovalutata. Molte organizzazioni – scuole, università, aziende, enti pubblici – considerano l’orientamento come un servizio accessorio, un“nice to have” non essenziale. Questa visione rappresenta un errore strategico di portata significativa.

Un orientamento efficace produce impatti economici misurabili: riduce gli abbandoni scolastici e universitari, diminuisce i tempi di inserimento lavorativo, aumenta la soddisfazione professionale e quindi la produttività, riduce i costi legati al turnover e alla riqualificazione. Studi internazionali hanno dimostrato che ogni euro investito in servizi di orientamento di qualità genera un ritorno multiplo in termini di riduzione di costi sociali e aumento di performance individuali e organizzative.

L’orientamento produce anche impatti sociali rilevanti: contribuisce alla mobilità sociale aiutando persone provenienti da contesti svantaggiati a immaginare e perseguire traiettorie professionali altrimenti inaccessibili. Contrasta stereotipi di genere nelle scelte professionali, supporta l’inclusione di persone con disabilità o background migratorio, facilita transizioni in momenti di crisi economica o personale.

Ma forse l’impatto più significativo e meno riconosciuto è quello sulla capacità di governare il cambiamento. In un’economia dove la stabilità è l’eccezione e il cambiamento la norma, dove le competenze diventano obsolete rapidamente e le professioni si trasformano continuamente, l’orientamento non offre solo supporto puntuale ma sviluppa quella che potremmo chiamare “capacità orientativa”: la competenza di orientarsi autonomamente, di leggere i segnali del contesto, di prendere decisioni strategiche in condizioni di incertezza, di adattarsi senza perdere il senso di direzione.

Questa capacità non si acquisisce una volta per tutte, ma richiede pratica, riflessione guidata, feedback, affinamento continuo. L’orientamento efficace non crea dipendenza ma autonomia progressiva: insegna alle persone a “orientarsi da sole”, fornendo strumenti concettuali e metodologici che rimarranno utilizzabili anche quando l’intervento professionale sarà terminato.

Conclusione

Definire cos’è l’orientamento significa riconoscere una disciplina complessa, multidimensionale, in continua evoluzione. Non è una pratica semplice o intuitiva che chiunque può improvvisare, ma richiede formazione specifica, supervisione continua, aggiornamento costante. Non è una professione con confini rigidi, ma un campo di pratica che si colloca all’intersezione tra diverse discipline e che deve continuamente ridefinire i propri metodi in relazione ai cambiamenti del contesto.

Oggi più che mai, l’orientamento rappresenta una funzione strategica per individui, organizzazioni e sistemi sociali. In un mondo dove l’incertezza è strutturale e il cambiamento è accelerato, la capacità di orientarsi – di dare senso, direzione e progettualità alle proprie scelte professionali – diventa una competenza fondamentale per la vita. L’orientamento professionale è il processo che sviluppa e supporta questa competenza.

Per chi lavora in questo campo, la sfida è mantenersi all’altezza della complessità: integrare conoscenze provenienti da discipline diverse, utilizzare la tecnologia in modo critico e consapevole, riconoscere i propri limiti e confini professionali, investire continuamente nella propria formazione. L’orientamento è una professione che non si finisce mai di imparare, proprio perché il suo oggetto – il rapporto tra persone e mondo del lavoro – è in trasformazione permanente.

Sei un orientatore e desideri potenziare le tue attività con strumenti più efficaci e innovativi? Scopri tutti i vantaggi della piattaforma Jobiri contattandoci qui.

CEO e co-fondatore di Jobiri, impresa innovativa che utilizza l’AI per facilitare l’inserimento lavorativo. Con oltre 15 anni di esperienza in management e leadership, Claudio è un esperto nella gestione aziendale e nelle tematiche di sviluppo organizzativo. La sua visione strategica e il suo impegno sociale fanno di lui un punto di riferimento nel settore.