Indice dei contenuti

- Introduzione

- Il nucleo della professione: tra ascolto strategico e progettazione del futuro

- I contesti operativi: una professione dai mille volti

- Le competenze invisibili: ciò che non si vede ma fa la differenza

- Gli strumenti del mestiere: dalla carta al digitale senza perdere l’umanità

- Le sfide contemporanee: reinventare l’orientamento nell’era della disruption

- Conclusione

Introduzione

Quanti professionisti oggi si definiscono “orientatori” senza avere una reale comprensione dell’ampiezza e della complessità di questo ruolo? La domanda non è provocatoria, ma necessaria. In un mercato del lavoro caratterizzato da trasformazioni rapide, incertezza occupazionale e nuove competenze richieste ogni mese, il ruolo dell’orientatore è diventato insieme più cruciale e più difficile da definire.

Non si tratta più semplicemente di “aiutare qualcuno a trovare lavoro” o “suggerire un percorso di studi”: l’orientatore contemporaneo opera su molteplici livelli, combinando competenze psicologiche, conoscenza del mercato del lavoro, capacità di analisi delle tendenze economiche e, sempre più frequentemente, padronanza di strumenti digitali e intelligenza artificiale.

Questo articolo esplora in profondità cosa significa davvero essere orientatore oggi, quali sono le attività quotidiane che caratterizzano questa professione, quali competenze sono indispensabili e come questo ruolo sta evolvendo di fronte alle sfide del presente. Per chi lavora già nel settore, rappresenta un’occasione per riflettere sulla propria pratica professionale e individuare aree di sviluppo. Per chi si avvicina a questa professione, offre una mappa dettagliata di un territorio complesso e affascinante.

Il nucleo della professione: tra ascolto strategico e progettazione del futuro

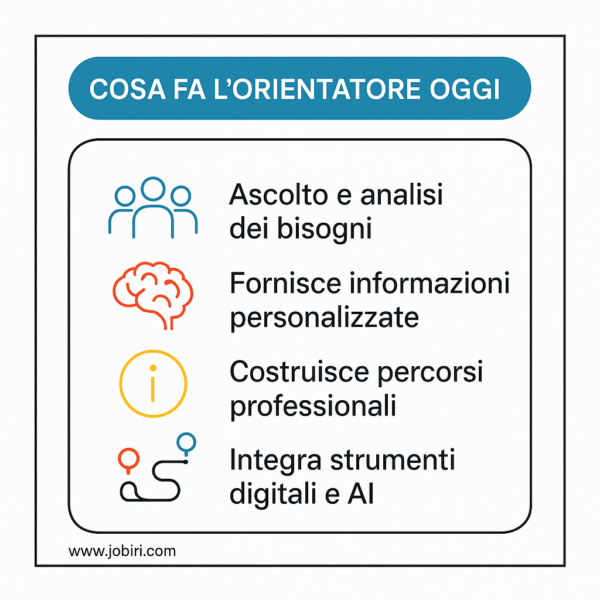

Quando si chiede a un orientatore cosa fa realmente nel suo lavoro quotidiano, molti iniziano parlando di colloqui, test e strumenti di valutazione. Ma questo è solo lo strato superficiale di una professione molto più articolata. Il vero cuore dell’orientamento risiede nella capacità di creare uno spazio di riflessione strutturata in cui la persona possa esplorare se stessa, il contesto in cui vive e le opportunità disponibili, per poi costruire un progetto professionale realistico e sostenibile.

L’orientatore lavora essenzialmente su tre dimensioni interconnesse:

- La dimensione della conoscenza di sé: aiuta le persone a identificare competenze, valori, interessi e motivazioni profonde, andando oltre le percezioni superficiali. Questo richiede l’utilizzo di strumenti diagnostici validati, ma anche – e soprattutto – la capacità di condurre conversazioni maieutiche che facciano emergere consapevolezze autentiche

- La dimensione informativa: fornisce accesso a informazioni aggiornate e verificate su professioni, percorsi formativi, trend di mercato, opportunità occupazionali. Ma attenzione: non si tratta di trasferire passivamente informazioni. L’orientatore filtra, contestualizza e personalizza le informazioni in base al profilo specifico della persona

- La dimensione progettuale: supporta la costruzione di obiettivi professionali concreti e la pianificazione di azioni strategiche per raggiungerli. Qui entra in gioco la capacità di trasformare aspirazioni vaghe in piani d’azione strutturati, con tappe intermedie, risorse necessarie e strategie di problem solving.

Quello che distingue un orientatore efficace da un semplice consulente è la capacità di integrare queste tre dimensioni in un processo coerente e personalizzato. Non esiste un “percorso standard”: ogni intervento di orientamento è un processo co-costruito con la persona, che tiene conto delle sue specificità, del contesto socio-economico di riferimento e delle reali possibilità di azione.

I contesti operativi: una professione dai mille volti

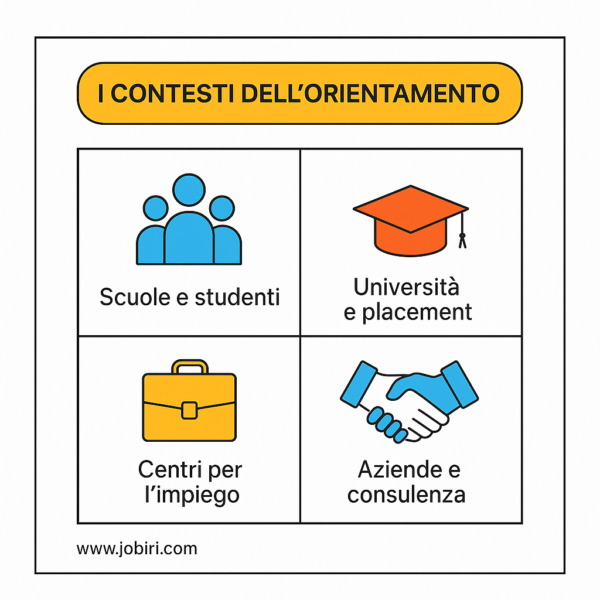

Un aspetto spesso sottovalutato della professione di orientatore è la sua estrema versatilità. L’orientatore non lavora in un unico contesto con un’unica tipologia di utenza, ma opera in ambienti molto diversi tra loro, ciascuno con le proprie specificità, sfide e opportunità.

Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, l’orientatore si concentra su studenti in fase di transizione, supportandoli nelle scelte relative ai percorsi formativi. Qui il lavoro non è solo individuale ma spesso di gruppo, con interventi in classe, laboratori orientativi, progetti che coinvolgono famiglie e insegnanti. La sfida principale è combattere stereotipi di genere, aspettative familiari rigide e scarsa conoscenza delle reali opportunità del mercato del lavoro.

Negli atenei e nei centri di placement universitario, l’orientatore affronta una fase diversa del percorso: supporta giovani adulti nella transizione dal mondo accademico a quello professionale. Qui emergono questioni legate all’inserimento lavorativo, alla costruzione di competenze trasversali, alla comprensione delle dinamiche di selezione del personale. L’orientatore universitario deve conoscere approfonditamente le competenze richieste dai settori produttivi e saper tradurre il linguaggio accademico in quello aziendale.

Nei centri per l’impiego e nelle agenzie per il lavoro, l’orientatore si confronta con disoccupati, persone in transizione professionale, lavoratori in cerca di ricollocazione. Qui la pressione è maggiore: le persone hanno bisogno non solo di riflessione ma di risultati concreti e rapidi. L’orientatore deve saper bilanciare l’esigenza di supporto psicologico con quella di azione pragmatica, gestendo spesso situazioni di fragilità economica e sociale.

All’interno di organizzazioni private, come società di consulenza, centri di formazione o servizi di outplacement, l’orientatore lavora con professionisti di medio-alto livello che affrontano cambiamenti di carriera, sviluppo professionale o ricollocazione dopo licenziamenti. Qui è fondamentale la capacità di lavorare con persone che hanno già un’identità professionale consolidata ma devono reinventarsi o riposizionarsi.

Infine, sempre più orientatori operano come liberi professionisti, offrendo servizi di career coaching personalizzati. Questa modalità richiede non solo competenze di orientamento ma anche capacità imprenditoriali, di marketing, di gestione amministrativa e di costruzione di una rete professionale solida.

Le competenze invisibili: ciò che non si vede ma fa la differenza

Quando si osserva un orientatore al lavoro, si vedono colloqui, somministrazioni di test, sessioni di gruppo. Ma dietro queste attività visibili esistono competenze “invisibili” che determinano realmente l’efficacia dell’intervento. Sono queste competenze – spesso acquisite con anni di pratica e formazione continua – che separano un orientatore competente da uno eccellente.

L’ascolto attivo strategico è la prima di queste competenze. Non si tratta semplicemente di ascoltare quello che la persona dice, ma di cogliere significati impliciti, contraddizioni, pattern ricorrenti, emozioni sottostanti. L’orientatore efficace ascolta con tutto il corpo, presta attenzione al linguaggio non verbale, fa domande che aprono nuove prospettive piuttosto che chiudere il discorso.

La conoscenza approfondita del mercato del lavoro è un’altra competenza cruciale e in continua evoluzione. Non basta conoscere le professioni tradizionali: l’orientatore deve monitorare costantemente l’emergere di nuovi ruoli, l’obsolescenza di competenze, i settori in crescita e quelli in declino, le trasformazioni indotte dalla tecnologia. Come approfondito nell’articolo L’IA sta ridisegnando il lavoro dell’orientatore – ecco perché Google non basta più, l’intelligenza artificiale sta modificando profondamente il panorama professionale e l’orientatore deve essere in grado di interpretare questi cambiamenti per guidare efficacemente le persone.

La capacità di gestire la complessità e l’incertezza rappresenta forse la competenza più sottovalutata ma sempre più necessaria. In un mondo dove le carriere lineari sono l’eccezione e non la regola, dove le competenze richieste cambiano rapidamente e dove la stabilità lavorativa è sempre meno garantita, l’orientatore deve saper lavorare con l’incertezza senza trasferirla alla persona. Deve essere in grado di costruire piani flessibili, scenari alternativi, strategie di adattamento.

L’intelligenza etica nell’uso della tecnologia è una competenza emergente ma già imprescindibile. Gli orientatori utilizzano sempre più spesso strumenti digitali, piattaforme di assessment online, algoritmi di matching tra competenze e opportunità. Ma come discusso nell’articolo Come identificare e neutralizzare le distorsioni generate dall’IA – guida pratica per orientatori consapevoli, questi strumenti possono contenere bias e distorsioni che rischiano di perpetuare discriminazioni o stereotipi. L’orientatore consapevole deve saper riconoscere queste criticità e utilizzare la tecnologia come supporto, non come sostituto del giudizio professionale.

Gli strumenti del mestiere: dalla carta al digitale senza perdere l’umanità

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, l’orientatore non è un professionista che lavora solo “con le parole”. Utilizza una gamma articolata di strumenti metodologici e tecnologici che variano a seconda del contesto, degli obiettivi e delle caratteristiche della persona.

I test psico-attitudinali e gli assessment di competenze rappresentano strumenti classici ma ancora molto utilizzati. Questi strumenti, quando validati scientificamente, offrono dati oggettivi su interessi professionali, stili cognitivi, valori lavorativi. Tuttavia, l’orientatore esperto sa che i risultati di un test non sono mai “la verità” sulla persona, ma uno stimolo alla riflessione, un punto di partenza per la conversazione.

Le tecniche di colloquio strutturato costituiscono il cuore metodologico della professione. L’orientatore utilizza approcci diversi – dal colloquio biografico alla intervista comportamentale, dalle tecniche narrative al coaching solution-focused – scegliendo in base alla situazione e agli obiettivi. La capacità di condurre un colloquio efficace si affina con l’esperienza e richiede supervisione continua.

I laboratori di gruppo e i workshop tematici sono strumenti fondamentali soprattutto nei contesti scolastici e formativi. Simulazioni di colloqui di lavoro, esercitazioni sulla costruzione del CV, giochi di ruolo su situazioni lavorative, sessioni di networking guidato: sono tutte attività che permettono alle persone di apprendere attraverso l’esperienza diretta e il confronto con i pari.

Le piattaforme digitali e gli strumenti di intelligenza artificiale stanno diventando sempre più centrali. Database di professioni aggiornati, sistemi di matching algorithm tra profili e opportunità, chatbot per orientamento di primo livello, strumenti di analisi delle competenze basati su AI: la tecnologia offre opportunità potenti ma richiede competenza nell’utilizzo. Come evidenziato nell’articolo Come verificare l’affidabilità dell’IA – strategie concrete per orientatori, è fondamentale che l’orientatore sviluppi un approccio critico e consapevole verso questi strumenti, verificandone costantemente l’affidabilità e la pertinenza.

Ma forse lo strumento più potente dell’orientatore rimane la relazione professionale: la capacità di creare uno spazio sicuro dove la persona possa esplorare dubbi, paure, aspirazioni senza sentirsi giudicata. Questo richiede autenticità, empatia, presenza, competenze che nessuna tecnologia può replicare e che rappresentano il valore umano insostituibile della professione.

Le sfide contemporanee: reinventare l’orientamento nell’era della disruption

Se il ruolo dell’orientatore è sempre stato complesso, oggi lo è ancora di più. Le trasformazioni del mercato del lavoro, accelerate dalla pandemia e dall’avanzata dell’intelligenza artificiale, stanno ridefinendo profondamente cosa significa “orientare” e quali competenze sono necessarie per farlo efficacemente.

La precarietà strutturale del mercato del lavoro è la prima grande sfida. Come si orienta qualcuno verso un futuro professionale quando le certezze sono sempre meno e le traiettorie di carriera sempre meno lineari? L’orientatore contemporaneo deve saper lavorare sulla resilienza, sull’adattabilità, sulla capacità di re-inventarsi, più che sulla pianificazione rigida di un percorso.

L’obsolescenza accelerata delle competenze rappresenta un’altra sfida cruciale. Secondo alcuni studi, circa il 50% delle competenze tecniche diventa obsoleto nell’arco di 3-5 anni. Questo significa che l’orientatore non può più limitarsi a suggerire “quale mestiere fare”, ma deve aiutare le persone a sviluppare una mentalità di apprendimento continuo, a riconoscere quali competenze trasversali sono realmente strategiche e a costruire percorsi di aggiornamento costante.

La complessità informativa è un paradosso del nostro tempo: abbiamo accesso a una quantità immensa di informazioni su professioni, corsi, opportunità, ma questa abbondanza genera confusione piuttosto che chiarezza. L’orientatore diventa un “curatore di informazioni”, qualcuno che aiuta a filtrare, selezionare, contestualizzare i dati per renderli realmente utilizzabili.

L’integrazione critica della tecnologia è forse la sfida più delicata. Gli strumenti digitali possono amplificare enormemente l’efficacia dell’orientamento, ma possono anche depotenziarlo se utilizzati acriticamente. L’orientatore deve diventare un “traduttore” tra mondo umano e mondo algoritmico, qualcuno che sa riconoscere quando la tecnologia aiuta e quando ostacola, quando implementa e quando sostituisce impropriamente il giudizio professionale.

Infine, c’è una sfida che riguarda l’identità stessa della professione: in un mercato dove proliferano figure con titoli diversi – career coach, consultant, mentor, advisor – e dove i confini con altre professioni (psicologi, formatori, consulenti del lavoro) sono spesso sfumati, l’orientatore deve riuscire a definire con chiarezza la propria specificità professionale, i propri ambiti di intervento, i propri limiti etici e metodologici.

Conclusione

Il ruolo dell’orientatore è molto più di quanto appare in superficie. Non è semplicemente qualcuno che “dà consigli” o “aiuta a trovare lavoro”, ma un professionista che opera su molteplici livelli di complessità, combinando competenze relazionali, conoscenza dei sistemi formativi e del mercato del lavoro, capacità di analisi critica e utilizzo consapevole della tecnologia.

In un’epoca di trasformazioni profonde e incertezza strutturale, l’orientatore diventa una figura sempre più strategica: non offre certezze illusorie ma costruisce insieme alle persone percorsi sostenibili, realistici e flessibili. Lavora sulla consapevolezza prima che sulle scelte, sulla capacità di adattamento prima che sulla pianificazione rigida, sull’empowerment prima che sulla dipendenza.

Per chi svolge questa professione, la sfida è rimanere costantemente aggiornati, sviluppare un pensiero critico rispetto agli strumenti che si utilizzano, coltivare l’autenticità della relazione professionale in un mondo sempre più mediato dalla tecnologia. È una professione che richiede passione, rigore metodologico, curiosità intellettuale e, soprattutto, un profondo rispetto per la complessità di ogni percorso di vita.

Scopri come Jobiri può supportare le attività di orientamento e aiutare gli esperti del settore a valorizzare il proprio impatto e contattaci qui per maggiori info.

CEO e co-fondatore di Jobiri, impresa innovativa che utilizza l’AI per facilitare l’inserimento lavorativo. Con oltre 15 anni di esperienza in management e leadership, Claudio è un esperto nella gestione aziendale e nelle tematiche di sviluppo organizzativo. La sua visione strategica e il suo impegno sociale fanno di lui un punto di riferimento nel settore.